Jörg Widmann Clarinet

Lukas Hagen Violin

Rainer Schmidt Violin

Veronika Hagen Viola

Clemens Hagen Cello

Robert Schumann (1810–1856)

String Quartet in A major Op. 41 No. 3 (1842)

I. Andante espressivo – Allegro molto moderato

II. Assai agitato – Un poco adagio – Tempo risoluto

III. Adagio molto

IV. Finale. Allegro molto vivace – Quasi Trio

Intermission

Johannes Brahms (1833–1897)

Clarinet Quintet in B minor Op. 115 (1891)

I. Allegro

II. Adagio

III. Andantino – Presto non assai, ma con sentimento

IV. Con moto

Johannes Brahms, 1896

In their joint program, Jörg Widmann and the Hagen Quartett pair Schumann’s A-major String Quartet, a work of youthful energy written shortly after his marriage to Clara Wieck, with Brahms’s Clarinet Quintet, the swan song of a 58-year-old master facing the end of his career.

Essay by Richard Bratby

Young Love and Autumnal Nostalgia

Chamber Music by Schumann and Brahms

Richard Bratby

“The Thought of Writing Quartets Gives Me Pleasure…”

As a boy, Robert Schumann’s thirst for music was unbounded. We think of him first and foremost today as a visionary composer for the piano. But during his childhood in Zwickau, he had studied the organ, the flute, and—a special favorite—the cello. Long after he had started to make a name for himself as a composer of piano music and songs, he still felt the tug of a wider musical world.

And in the late 1830s, after another great impulse had entered his life, those ambitions took wing. That impulse was his love for the young pianist Clara Wieck, and it was to Clara that he wrote, in 1838, that “the thought of writing quartets gives me pleasure. The piano is getting too narrow for me.” By the following year, he was reporting to his sweetheart that he had “begun two quartets—I can assure you they’re as good as Haydn.”

“Begun,” maybe—we do not know if they were ever finished. But three years later in the summer of 1842, with the couple blissfully married and delighted by the birth of their first child, he began and completed three full-scale string quartets in little more than a month, which were published as his Opus 41. A premiere was arranged at their Leipzig home on Clara’s birthday, September 13, 1842, and a friend proposed a toast to these “three children, scarcely born, and already perfect and beautiful.”

So if the A-major Quartet Op. 41 No. 3 sounds fresh, romantic, and almost breathlessly impulsive, it is easy to guess why. Schumann had worked (as he confessed to his publisher) “with much ardor.” Yet he had also thought long and hard before launching himself into the string quartet, studying Beethoven’s late quartets and “sparing no pains to produce something really good.” “Indeed,” he added, “I sometimes think my very best,”

Not everyone has agreed. Talk to string quartet players about Schumann’s Op. 41, and you will all too often hear the term “pianistic.” And it is true—the off-beat rhythms that accompany the cello’s second-subject love song in the first movement of Op. 41 No. 3 are just one example of writing that can sometimes lie uneasily under the hands of string players. What is easy for a pianist, who sees all the notes of a piece written out before them, is another matter for a string quartet player, who sees only one line out of four. But the fact remains that there is more to any great music than technique, and in Op. 41 No. 3, an exultant, warm-hearted inspiration drives the music forward with quite irresistible imagination and poetry.

That is clear from the richly harmonized introduction onwards: throughout the soaring, blossoming curves and sudden shouts of joy of the Allegro molto moderato, the confidential asides and super-confident outbursts of the lilting Assai agitato and supremely in the Romantic (in every sense) Adagio molto, with its singing sempre espressivo melodies and ravishing sunset finish. By the Quartet’s final bars, technical quibbles have simply melted away beside the exuberant, springing verve of Schumann’s light-hearted and distinctly light-headed finale, the deep tenderness of his Adagio, and that little falling two note phrase that is both the beginning and end of his first movement—“Clara!”

“The Best Master of His Instrument”

By the end of 1890, Johannes Brahms had decided that his career was at an end. He polished off a handful of miniatures, and then systematically destroyed all his unfinished works. Sketches for a Fifth Symphony were among the “lot of torn-up manuscript paper” that, he told his publisher Simrock in a letter of October 12, 1890, he had thrown into the River Traun at the end of his summer stay in Bad Ischl. The following May, he even drew up his will, appointing Simrock as his executor. And having made these decisions and cleared his mind, his creativity—as creativity will—started to bubble up anew. “I was so happy, felt so free and secure,” he told Simrock, “that the loveliest and most amusing things kept flying into my mind!”

In March 1891, on a visit to Meiningen, Brahms heard the principal clarinet of the Court Orchestra, Richard Mühlfeld, in performances of a Weber concerto and Mozart’s Clarinet Quintet. He was fascinated. Mühlfeld, a former violinist whose clarinet playing was so soft and expressive that Brahms dubbed him “Fraulein Klarinette,” became the inspiration behind what would be the final phase of Brahms’s career. The composer returned to Bad Ischl, and by the second week of August was dropping hints to Simrock: “I hope to be able to stalk you with two really decent works.”

In fact, he had already sent the manuscript of a brand-new Clarinet Trio for copying and had promised his friend Eusebius Mandyczewski that it would be “the twin to a much greater folly.” That “folly” was the Clarinet Quintet Op. 115, which he had started while still working on the Trio and finished shortly after. Brahms’s thoughts immediately turned to Meiningen and a play-through with Mühlfeld. “It has not escaped me (just between us) how partial you are towards Ducal Chamber Musician Mühlfeld,” he wrote to his friend Baroness Helene von Heldburg, wife of the Grand Duke of Meiningen. “…for this purpose I have written a trio and a quintet in which he has to blow along, and which I place at your disposal. And by the way, your M is simply the best master of his instrument, and for these reasons I wish to consider absolutely no other place than Meiningen.”

The Quintet was tried out there on November 24, 1891, and given its public premiere in Berlin on December 12, with Mühlberg on clarinet and Joseph Joachim’s famous string quartet. The sounds of those particular players can still be heard in performances today. Brahms effectively wrote them into his score—in particular the suppleness of Mühleld’s playing and the unusually mellow tone of his pair of boxwood Georg Ottensteiner clarinets.

“He Wore an Unconscious Smile”

Like Mozart before him, Brahms shapes his melodies to his instruments, and for many listeners the opening of the Quintet—the quiet rustle of violins and the upward curve and sweet, languishing downward sigh of the clarinet—defines the mood of the whole piece. The rich string writing, the way Brahms uses the clarinet’s dark, chocolatey lower register, and the golden glow of the ensemble as a whole certainly create an atmosphere that is reflective, autumnal, even nostalgic.

But no composer was less self-indulgent than Brahms, and even before the clarinet has entered, the viola and cello, pushing brusquely against the flowing rhythm, set up the possibility of tensions—even conflicts—as the movement progresses. And although the Adagio begins in whispered intimacy, listen to what rises up out of the darkness in the central section. The strings fill the air with sparks, and the clarinet swirls and surges in an impassioned reinvention of the untamed sounds of Hungarian folk music, with which Brahms had launched his career four decades earlier, and which he always associated with Joachim and their long (and sometimes troubled) friendship. Listen, too, to the restless urgency of the music that grows out of the genial amble of the Andantino and comes to dominate the movement.

And enjoy the serenity of the finale’s graceful theme and its five variations—but note that we are still in a melancholy minor key, and passions are starting to rise closer to the surface. As the end approaches, shadows fall over the final reminiscences of the Quintet’s tender opening theme and a dark chord of B minor rears up and then fades to silence. If the Quintet really is the music of a nostalgic autumn, it is one in which the storm clouds of winter are already gathering in the western sky.

Not that Brahms would ever have said as much. He only rarely spoke about his music, other than to make self-deprecating jokes, and he did not comment (at least as far as we know) on the Quintet’s premiere and enthusiastic reception. But he seems to have been satisfied—to have felt that he had said what he set out to say. His pupil Florence May saw him at a performance of the Clarinet Quintet during the last years of his life and noted his reaction. “My place,” she wrote, “was only two or three away from his, and so situated that I could see him all the time the work was being played. He wore an unconscious smile, and his expression was one of absorbed felicity from beginning to end.”

Richard Bratby lives in Lichfield, UK, and writes about music and opera for The Spectator, Gramophone, BBC Music Magazine, and The Critic. His books include Forward: 100 Years of the City of Birmingham Symphony Orchestra and Refiner’s Fire: The Academy of Ancient Music and the Historical Performance Revolution.

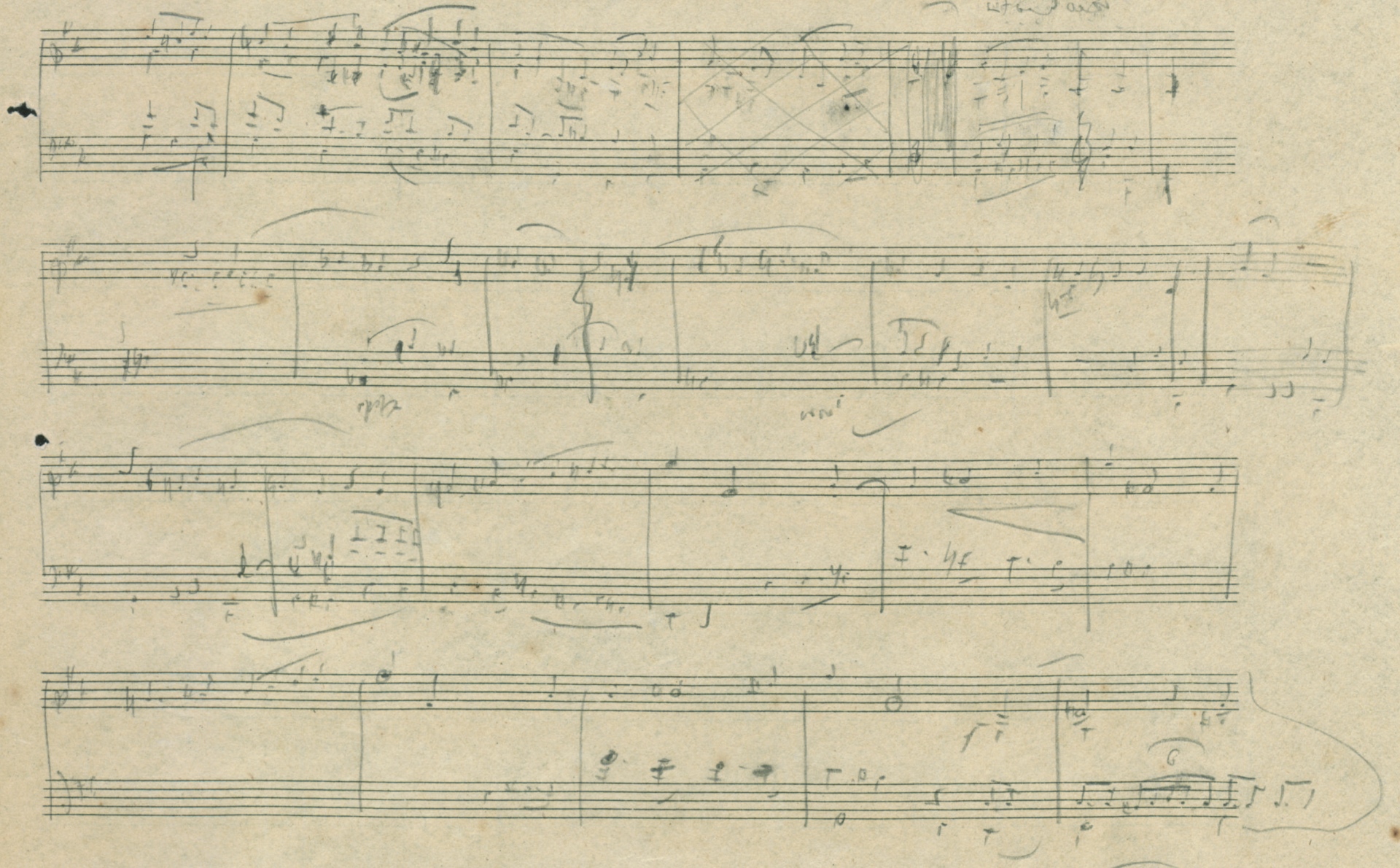

Robert Schumann’s sketches for his A-major String Quartet Op. 41 No. 3 (Estate of Johannes Brahms, now Staatsbibliothek Berlin)

Robert Schumanns schier überwältigende Produktivität in den Jahren zwischen 1840 und 1842 hing entscheidend damit zusammen, dass er endlich seine Braut Clara Wieck hatte heiraten können. Für Johannes Brahms brachte gegen Ende seines Lebens die Begegnung mit einem Meisterklarinettisten unerwartete Inspiration.

Essay von Martin Wilkening

An die Musen

Kammermusik von Schumann und Brahms

Martin Wilkening

„Auf die Quartetten freue ich mich selbst…“

Robert Schumann war von Haus aus Pianist, und dem Klavier ist nahezu sein gesamtes frühes Schaffen gewidmet. Auch in seiner Kammermusik nehmen Werke mit Klavier den weitaus größten Raum ein. Auffällig ist dabei aber, dass der Komponist in jenem Moment, da er sich – von jugendlichen Entwürfen abgesehen – überhaupt erstmals zielbewusst der Kammermusik zuwandte, dies über ebenjene Gattung unternahm, die auf das Klavier verzichtet: das Streichquartett.

„Quartettistische Gedanken immer“ vermerkt sein Tagebuch für den Februar 1842. Anfang Juni ist noch von „Quartettversuchen“ die Rede, die nur wenige Tage später ihre eigene Dynamik freisetzen: Drei Streichquartette sind es, die Schumann im Leipziger Frühsommer 1842 innerhalb von etwa sechs Wochen in einem wahren Schaffensrausch niederschreibt und damit sein sogenanntes „Kammermusikjahr“ eröffnet (nach dem „Liederjahr“ 1840 und dem „symphonischen Jahr“ 1841). Diese drei Quartette sollten seine einzigen bleiben. Zum ersten Mal gespielt wurden sie in einem Hauskonzert zum Geburtstag Clara Schumanns, die der Komponist nach langer Warte- und Werbezeit im Herbst 1840 endlich hatte heiraten können. Gewidmet sind sie Felix Mendelssohn Bartholdy, dessen Quartette Schumann Ansporn und Inspiration waren, auch wenn er ihrem Vorbild keineswegs folgte, sondern seinen eigenen Weg in dieser klassisch vorgeprägten Gattung suchte. Die späten Beethoven-Quartetten, in denen er die „Anfänge einer neuen poetischen Ära“ und damit das Programm seines eigenen Schaffens erkannte, spielten dabei ebenso eine Rolle wie der Rückgriff auf die konziseren Formen des früheren Beethoven, aber auch Haydns und Mozarts, in deren „Fruchtgärten“ Schumann „noch schwer beladene Bäume stehen“ sah.

Das Studium der Vorbilder war die eine, die Übertragung seiner eigenen Ideen auf das Streichquartett aber eine ganz andere Sache, und der Weg dorthin hatte, im Gegensatz zu dem sommerlichen Schaffensrausch 1842, eine längere Vorgeschichte. Es war Clara Wieck, die dem Komponisten schon in den Jahren vor ihrer Heirat die Quartettkomposition nahegelegt hatte. Und bereits 1838 notiert Schumann seine „Quartettbegeisterung“, er berichtet seiner Braut und Muse von dem konkreten Plan zu „drei Violinquartetten“ und schreibt: „Auf die Quartetten freue ich mich selbst; das Clavier wird mir zu eng; ich höre bei meinen jetzigen Compositionen oft noch eine Menge Sachen, die ich kaum andeuten kann.“ Interessant ist, dass Schumann hier das „Hören“ als Teil des Schaffensprozesses thematisiert. Auf andere Weise empfand er dessen Bedeutung auch als Ergänzung des Partiturstudiums, gerade in Bezug auf jene Gattung, die sich ihm als Pianist nicht unmittelbar erschloss. Deshalb begann er 1838 in seiner Leipziger Wohnung mit einer Serie von „Quartettunterhaltungen“, bei denen er nur Zuhörer war, während ein Streichquartett um Ferdinand David, den befreundeten Konzertmeister im Leipziger Gewandhaus, vor allem neuere Kompositionen spielte. So gehören David und seine Mitstreiter ebenso wie Mendelssohn und Clara Wieck zu denen, die Schumann halfen, sich den eigenen Weg zum Streichquartett zu bahnen.

Während das Quartett op. 41 Nr. 1 als intensives Zwiegespräch beginnt, scheint das dritte Werk der Gruppe mit seiner kurzen langsamen Einleitung eben jener Haltung des Hörens zu entspringen. Wie ein ferner Ruf erklingt zunächst das Motiv einer fallenden Quinte, mehr vorläufig als in fester Gestalt wird es knapp fortgesponnen, zunächst von der ersten Violine, dann vom Cello, bis mit dem isolierten Quintfall und anschließender langer Pause die Einleitung wie eine offene Frage abbricht. Es folgt der mit „Allegro molto moderato“ überschriebene Hauptsatz. Der Quintfall wird hier zum Kopfmotiv des ersten Themas, behält jedoch den ganzen Satz hindurch auch seinen Charakter als für sich stehende Geste, als Rufsignal. Stärker eingebunden erscheint er dann erneut im zweiten Thema, einer Cellokantilene in hoher Lage, die gegen die synkopisch verschobene Begleitung gesetzt ist. Die Quinte bildet hier nicht mehr den Ausgangspunkt, sondern den Abschluss der Phrasen, so dass erst dieser Gedanke wie eine regelrechte Antwort auf die offene Frage des Beginns wirkt. Die weiteren Abschnitte reflektieren dieses Verhältnis. Während die Durchführung um das Quintmotiv kreist, beginnt die Reprise nach einem dreitaktigen Adagio-Einschub direkt mit dem zweiten Thema. Der zweite Satz überblendet Scherzocharakter mit Variationsform. In der kleinteiligen Motivik dieses Assai agitato scheint noch die Ruf-Motivik des ersten Satzes als Resonanz fortzuschwingen. Tatsächlich setzt sich auch die Präsenz des Quintmotivs weiter fort, es erscheint am deutlichsten als Kopfmotiv der zweiten Variation, die als Fugato angelegt ist.

Der ausgedehnte langsame Satz kehrt die Verhältnisse zwischen Ruf-Motiv und weiter gespannten Melodielinien um. Er beginnt in hymnischem Stil und mit vollem Quartettklang, aus dem sich schon bald die Bratschenstimme herauslöst. Nach Ende des ersten Abschnitts entspinnt sich in fahler harmonischer Beleuchtung ein Dialog zwischen ihr und der ersten Violine, der mit seinen kurzen motivischen Gesten wie eine späte, aber umso tiefgründigere Verwandlung des Ruf-Motivs vom Beginn des Stückes in ein Zwiegespräch wirkt. Solche Spannungen werden im letzten Satz gleichsam abgeschüttelt mit energischen punktierten Rhythmen und quirlig auftrumpfenden Themen, die einander rondoartig abwechseln.

„Einen langsamen Satz habe ich nicht, borg mir einen“

Johannes Brahms’ Klarinettenquintett entstand während der Sommermonate des Jahres 1891 im österreichischen Ferienort Bad Ischl. Den Anstoß dazu hatte allerdings ein früherer Aufenthalt in der ebenso kleinen wie musikalisch bedeutenden thüringischen Residenzstadt Meiningen gegeben, zu einer Zeit, als der 58-jährige Komponist seine aktive Laufbahn eigentlich schon als beendet betrachtete. Seit 1880 war Brahms häufig Gast des Herzogs zu Meiningen gewesen, am Hof eingeführt durch den Dirigenten Hans von Bülow, der die Meininger Hofkapelle zu einem der bedeutendsten Orchester Deutschlands gemacht hatte, das sogar europaweite Konzertreisen unternahm. Brahms fand hier eine lebendige Werkstattatmosphäre, die es ihm erlaubte, seiner Dritten und Vierten Symphonie abseits der großen Musikmetropolen in praktischer Erprobung den letzten Schliff zu geben, bevor er sie dort auch zum ersten Mal öffentlich aufführen ließ. Im Frühjahr 1891 kam es dann zu jener Begegnung mit dem Klarinettisten der Hofkapelle, über die Brahms an Clara Schumann berichtete, man könne „nicht schöner Klarinette blasen, als es der hiesige Herr Mühlfeld tut. […] Er ist der beste Bläser überhaupt, den ich kenne“. Der 1856 geborene Mühlfeld hatte als ganz junger Mann im Meininger Orchester als Geiger begonnen und sich dann autodidaktisch zum Klarinettisten ausgebildet. Seit Beginn der 1880er Jahre galt er bereits als Berühmtheit und wirkte auch alljährlich im Bayreuther Festspielorchester mit.

Während seines Meininger Aufenthaltes ließ sich Brahms von Mühlfeld tagelang aus dessen Repertoire vorspielen und hatte so die Gelegenheit, das Instrument in allen Facetten kennenzulernen. Aus dieser Begegnung heraus entstanden dann im Sommer das Klarinettentrio op. 114 und das Klarinettenquintett op. 115. Drei Jahre später schrieb Brahms schließlich noch zwei Sonaten für Klarinette und Klavier. Die Gesamtheit dieser Kompositionen fächert das klangliche Wesen des Instruments auratisch auf, weit entfernt von der „geläufigen Geschwätzigkeit“, die ihm so oft zugeschrieben wurde. Zur Berliner Uraufführung des Quintetts in einem Konzert des Joachim-Quartetts im Saal der Singakademie entstand eine Zeichnung von Adolf Menzel, die den Klarinette spielenden Mühlfeld als Euterpe, die Muse der Musik selbst porträtiert. Das Stück wurde in den folgenden Jahren zu Brahms’ meistgespieltem Kammermusikwerk. Bei den 50 öffentlichen Aufführungen allein in den Jahren 1892/93 blieb Mühlfeld der Hauptinterpret des Quintetts, doch auch andere Klarinettisten nahmen sich bald des Stückes an.

Brahms, der neu entstandene Werke in Briefen gern mit scheinbar abwertenden Bezeichnungen ankündigte, hatte die erste Niederschrift des Quintetts seinem Kopisten gegenüber als bloße „Probe“ deklariert. Doch mit dieser sicherlich nicht zufällig gewählten Untertreibung streift er genau einen wesentlichen Aspekt des Werks, nämlich seine sublime Balance zwischen Erfindung aus dem Instrument heraus und abstrakter Konstruktion. Die Meininger Werkstatt, das Ausprobieren und zwanglos inspirierende Durchgehen dessen, was das Instrument anbietet, wird noch einmal lebendig in der Kompositionswerkstatt in Ischl, die den Assoziationen ebenso freien Lauf lässt wie deren Fäden schließlich zu einem dichten Netz verspinnt. So lässt sich etwa das Thema, das im letzten Satz als Vorlage für eine Variationenfolge dient, selbst schon als variative Ableitung verstehen, als Transformation des Dur-Themas aus dem dritten Satz nach Moll. Letztlich sind alle Themengestalten des Werks aus jener, einem Doppelschlag ähnlichen Spielfigur abgeleitet, mit der das Stück, wie aus einer Quelle fließend, beginnt und zu der es am Schluss des letzten Satzes noch einmal zurückkehrt. Diese fließende Anfangsgeste bildet dabei nicht im eigentlichen Sinne das erste Thema, sondern ist diesem wie eine vorthematische Prägung vorangestellt, den musikalischen und gedanklichen Fluss in Bewegung setzend und dann den Klangraum öffnend. Erst nach 14 Takten beginnt dann, im Duo von Bratsche und Cello und eingefärbt durch Stütztöne der Klarinette, in tiefer Lage das erste Thema.

Bei all dieser Konsequenz motivisch-thematischer Entwicklung öffnet Brahms die Musik aber auch Klängen, die wie von außen her in das strukturell geschlossene Werk hineintönen. Dies geschieht im ausgedehnten Mittelteil des langsamen Satzes. Brahms verwandelt hier den Konzertsaal in eine Szenerie nächtlicher Freiluftmusik à la tzigane mit pulsierenden Klangflächen der Streicher unter den ekstatischen und ungebunden freien Deklamationen der Klarinette. Dieses „ungarische“ Idiom war für Brahms, den aus Hamburg stammenden und schließlich in Wien beheimateten Komponisten der ebenso populären wie beseelten Ungarischen Tänze mehr als eine Pikanterie, auch wenn er von Wagner in eben diesem Sinne verspottet wurde. Er empfand darin einen Zugang zu ursprünglichen Impulsen des Musizierens, der schon in seiner Jugend durch die Freundschaft mit dem ungarischen Geiger Eduard Reményi geprägt wurde und den er später mit seinem aus dem quasi ungarischen Burgenland stammenden Freund Joseph Joachim teilte. Im Klarinettenquintett leuchtet dieser Hintergrund noch einmal auf, und zwar nicht im Genre konzertant gefasster Tänze, sondern inmitten anspruchsvoller Kammermusik, als ein Blick in eine geheimnisvoll leuchtende Welt jenseits des Konzertsaals. Brahms war sich möglicher Kritik daran bewusst, und er ironisierte den Sachverhalt in dem erwähnten Brief an seinen Wiener Kopisten, in dem er schrieb, „einen langsamen Satz habe ich nicht, borg mir einen“. Bei der Berliner Uraufführung mit Mühlfeld und dem Joachim-Quartett erntete allerdings gerade das Adagio so heftigen Zwischenapplaus, dass es wiederholt werden musste.

Martin Wilkening, geboren 1959 in Hannover, lebt seit 1977 in Berlin, unterbrochen von mehrjährigen Aufenthalten in Korea und Albanien. Er studierte Musik und Literaturwissenschaft und arbeitet seit 1981 als Autor, Musikkritiker, Dozent, Lektor und Verleger.

Jörg Widmann

Clarinet

Composer, clarinetist, and conductor Jörg Widmann is among the most acclaimed musicians of our time. Born in Munich in 1973, he studied clarinet at his hometown’s Hochschule für Musik und Theater and at the Juilliard School in New York and composition with Kay Westermann, Wilfried Hiller, Hans Werner Henze, and Wolfgang Rihm. As a clarinetist, he is an active chamber musician and regularly performs with artists including Daniel Barenboim, Sir András Schiff, Tabea Zimmermann, and Denis Kozhukhin as well as the Schumann Quartett and the Hagen Quartett. Composers such as Wolfgang Rihm, Aribert Reimann, Mark Andre, and Heinz Holliger have written new works for him. He has been artist and composer in residence at international venues and institutions, among them the Salzburg and Lucerne festivals, the Vienna Konzerthaus, the Cleveland Orchestra, Carnegie Hall, Cologne’s WDR Symphony, and most recently the Berliner Philharmoniker, which he has also conducted. Other orchestras he has led include the Bamberg Symphony, the SWR Symphony, and the Bavarian Radio Symphony. He currently serves as principal guest conductor for the NDR Radiophilharmonie and the Salzburg Mozarteum Orchestra, and as Creative Partner of the Deutsche Radio Philharmonie. He holds the Edward W. Said Chair for Composition at the Barenboim-Said Akademie and has been closely associated with the Pierre Boulez Saal since its inception.

November 2024

Hagen Quartett

The Salzburg-based Hagen Quartett was founded in 1981 and consists of siblings Lukas Hagen (violin), Veronika Hagen (viola), and Clemens Hagen (cello), as well as Rainer Schmidt (violin). The ensemble received early support from Nikolaus Harnoncourt and György Kurtág and has appeared at all major chamber music venues around the world, collaborating with artists including Maurizio Pollini, Mitsuko Uchida, Sabine Meyer, Krystian Zimerman, Heinrich Schiff, and Jörg Widmann, whose Clarinet Quintet it premiered in 2017. As part of its 40th-anniversary celebration in the 2021–22 season, the quartet presented a Shostakovich cycle at the Pierre Boulez Saal. This current season, the four musicians perform on tour in France, Italy, England, and the U.S. The Hagen Quartet has received major awards for its numerous recordings, including most recently the ECHO Klassik and Diapason d’Or. The ensemble was made an honorary member of the Vienna Konzerthaus in 2012 and was awarded the Concertgebouw Prijs in honor of its many appearances at the Amsterdam concert hall in 2019. The quartet’s members teach at the Salzburg Mozarteum and the Basel Musikhochschule and have been passing on their experience to the younger generation in numerous masterclasses.

November 2024