Alexander Scriabin

Piano Sonata No. 9 in F major Op. 68 "Black Mass"

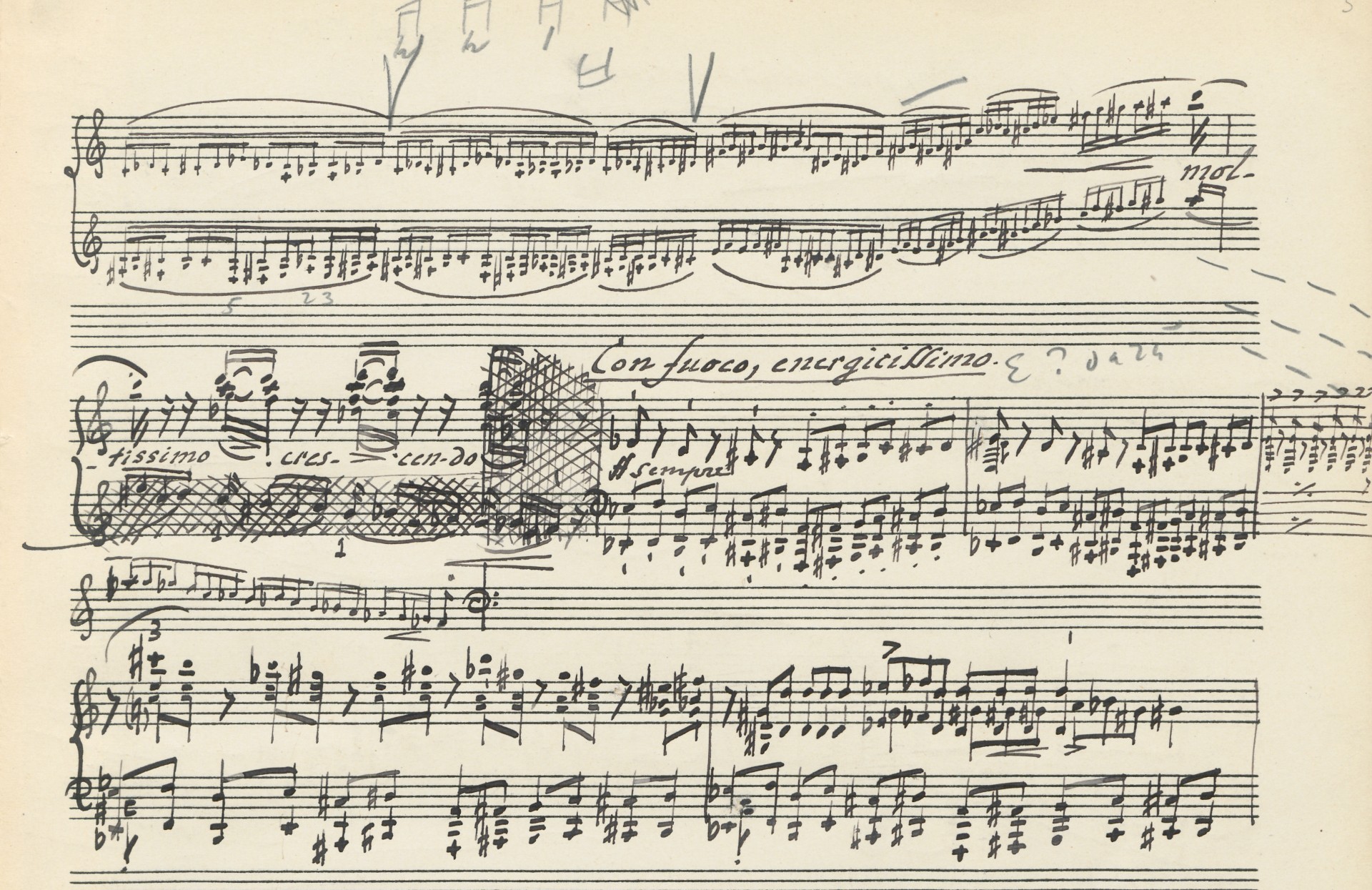

Ferruccio Busoni

Sonatina seconda

Alban Berg

Piano Sonata Op. 1

Dmitri Shostakovich

Piano Sonata No. 1 in D major Op. 12

Pierre Boulez

Piano Sonata No. 2

Alexander Scriabin (1872–1915)

Piano Sonata No. 9 in F major Op. 68 "Black Mass" (1911–3)

Moderato quasi andante – Molto meno vivo – Allegro – Più vivo – Molto allegro – Alla marcia – Presto

Ferruccio Busoni (1866–1924)

Sonatina seconda (1912)

Il tutto vivace, fantastico, con energia, capriccio e sentimento – Un poco più sostenuto e posato – Con fuoco, energicissimo – Andante tranquillo – Calmissimo – Sostenuto, un poco marziale quasi

Alban Berg (1885–1935)

Piano Sonata Op. 1 (1908)

Allegro moderato. Mäßig bewegt

Dmitri Shostakovich (1906–1975)

Piano Sonata No. 1 in D major Op. 12 (1926)

Allegro – Meno mosso – Adagio – Allegro – Poco meno mosso – Lento – Allegro

Intermission

Pierre Boulez (1925–2016)

Piano Sonata No. 2 (1948)

I. Extrêmemente rapid

II. Lent

III. Modéré, presque vif

IV. Vif. Très librement, avec de brusques oppositions de mouvement et de nuances

Pierre Boulez, 1957

In her solo recital, Tamara Stefanovich presents an extraordinary selection of highly individual piano sonatas written in the frst half of the 20th century.

Essay by Richard Bratby

Creative Freedom

20th-Century Piano Sonatas

Richard Bratby

“Ever More Caressing and Poisonous”

Alexander Scriabin

Alexander Scriabin aimed, he said, to express “the maximum of music in the minimum of form.” In time he became convinced that his creativity was part of a cosmic spiritual process that would ultimately bring about the destruction and rebirth of the world. The novelist Boris Pasternak overheard him composing at his dacha in the forest outside Moscow: “Lord, what music it was! Time and again it tumbled down and was destroyed, like a town under artillery fire, again and again it was growing and being rebuilt from debris and wreckage. It was brimful of ideas, minutely worked out to a point that was indistinguishable from frenzy.”

In the summer of 1913 Scriabin stayed at Petrovskoe, a decaying rural estate some 80 miles to the southwest of Moscow. In a matter of weeks, he composed his three final piano sonatas: single-movement works that pushed at the boundaries of form, harmony, and expression with unprecedented fervor and force. It was his disciple, confidant, and fellow pianist Alexei Podgayetsky who first called the Ninth Sonata “Black Mass,” though the ritual-obsessed composer gave him ample reason: in Scriabin’s increasingly apocalyptic visions, the satanic principle was a liberating, even creative force.

“With a sweetness that is ever more caressing and poisonous” is Scriabin’s instruction on the score as the sonata, after its iridescent early rhapsodies, starts to build to a series of ever more fiery climaxes. The climactic alla marcia, wrote the composer, represented a “parade of the forces of evil.” And then the spell is undone, and the music comes full circle into eerie stillness—an idea with its roots in Liszt’s B-minor Sonata, turned to expressive purposes that perhaps only Scriabin, then or now, could have imagined.

“Piano Literature Is Currently My Prerogative”

Ferruccio Busoni

When Ferruccio Busoni sent his Sonatina seconda to his publishers Breitkopf & Härtel in July 1912, he bundled it with his adaptation of Liszt’s Fantasia on Themes from “Le nozze di Figaro”—“two tasty morsels for pianists.” he joked. Busoni liked to joke. But if Breitkopf had expected two equally saleable lollipops, they were swiftly disabused. The score of the Sonatina, cast in one movement, bewildered their editors: how were they to print the notes that Busoni wished to be represented as smaller than the others? And what were they to think of Busoni’s approach to tonality and meter: dispensing with a key signature, and (for long stretches) regular bar lines?

Busoni was adamant that his intentions were to be taken seriously. “It seems to me that piano literature is currently my prerogative and will remain so for the time being, which you will surely take into account when assessing the works,” he wrote to Breitkopf, not without pride. The very first page of the music should have made his intentions plain: “Il tutto vivace, fantastico, con energia, capriccio e sentiment,” he writes over the opening bars. The Sonatina is an astonishing, closely worked simulacrum of an improvisation—an adventure in rhythm, color, and harmony conceived and expressed as if it were a single outpouring of creativity.

At times Busoni thinks orchestrally (one bass melody is marked “quasi violoncello”). His expression marks echo Scriabin (of whom he was a great admirer), and the form and thematic material carry genetic remnants of Liszt’s Sonata. Busoni aficionados will recognize ideas that would appear, transformed, in his opera Doktor Faust. For now, though, his imagination plays itself out on its own terms (the final bars are marked “estinto”—extinct). Busoni’s imagination would take him to many strange and wonderful places in the remaining years of his life, but the Sonatina seconda placed a frontier post at its outermost limit.

“Music Was to Him a Language”

Alban Berg

“Two things emerged clearly even from Berg’s earliest compositions,” recalled his friend and teacher Arnold Schoenberg. “First, that music was to him a language, and he really expressed himself in that language—and secondly, the overflowing warmth of feeling.” So imagine the work with which such a young composer would crown his studies: Berg’s official Opus 1, completed in 1908–9. Berg lavished immense care on his Piano Sonata, as it became clear both to him and his teacher that a work he had begun in the summer of 1907 “out of the blue” was evolving into the first definitive statement of his own creative voice.

But what stands out about Berg’s Opus 1 today is not really the list of influences that shape this single-movement, sonata-form work. Berg deferred to tradition sufficiently to include an exposition repeat, in good classical style. Liszt had set a precedent for a single-movement sonata (and the key signature of Berg’s sonata is printed very clearly on each line), while the Wagner of Tristan und Isolde provided the foundation for Berg’s yearning harmonic language—and for the series of ever more passionate climaxes to which it builds, culminating in a final cataclysm at the astonishing dynamic of quadruple forte. “Overflowing feeling,” indeed.

That, perhaps, is what leaves the most profound impact in this astonishing debut: the way the ambiguous mood of the opening, the hints at scherzo (and a “quasi adagio” tragic slow movement in the Sonata’s second group), as well as those torrential climaxes, all combine to form a single, coherent, and unmistakably sincere outpouring of emotion. Apprentice becomes master. This is a young artist who knows exactly what he has to say and precisely what is necessary to say it.

“An Anti-sentimental Approach”

Dmitri Shostakovich

“I am in a really good mood,” wrote Dmitri Shostakovich, aged 19 and newly enrolled at the postgraduate school of the Leningrad Conservatoire, to his friend Boleslav Yavorsky in August 1926: “I have just finished composing a large section of (guess what?) a piano sonata. With false modesty I can say it’s turning out nastily. It starts with an Allegro molto and for the moment it continues like that. Judging from the beginning it’ll take me a maximum of two weeks to complete, or a minimum of two days. That speed has nothing to do with the tempo marking, but with the spirit and impetus…”

Leningrad in 1926 was still a place where the revolutionary spirit prevailed, and young artists felt empowered to move fast and break things. The Sonata, as it turned out, did not remain Allegro molto throughout its span, though that all-important spiritual impetus drives the music from first note to last. The teenage Shostakovich, who regularly played the piano to accompany silent films, knew all about keeping strict time (and indeed, using the piano as if it were a full orchestra—brass, percussion, the lot).

“He used little rubato in his playing,” recalled one contemporary, “It was an anti-sentimental approach which showed incredible clarity of thought.” Prokofiev heard Shostakovich play the Sonata and was duly impressed—he identified the student composer as a kindred spirit. Shostakovich’s piano teacher Leonid Nikolayev was less enchanted: “Is it a piano sonata? No, it’s a sonata for metronome and piano.” For Soviet composers of Shostakovich’s generation—at least for now—scorn from the old guard was the highest form of praise.

“Pulverizing the Sound”

Pierre Boulez

A concert devoted to the 20th-century reinvention of the piano sonata ends with the 20th-century piano sonata’s supreme paradox: a 30-minute masterpiece in a classical four movements, explicit about its debt to Beethoven’s “Hammerklavier” Sonata, by a composer who is still often portrayed as the ultimate iconoclast. But Pierre Boulez kicked forcefully against any intellectual position that inhibited his creative freedom, and he never denied his relationship with the classical tradition.

It had come as a bracing jolt to him when, in February 1945, he encountered the music of the Second Viennese School at a private recital in Paris organized by the composer René Leibowitz. Before long, he was taking lessons with Leibowitz; within months he was in open rebellion. After Leibowitz “marked” Boulez’s First Piano Sonata of 1947 like a student assignment, the rift became permanent. Boulez began his Second Sonata in 1948: his single mightiest act of engagement with the German classical tradition (up to and including serialism), as well as his most explosive demolition of its conventions.

Premiered on April 29, 1950, by Yvette Grimaud, when Boulez was just 25 years old, the Second Sonata was—and is—a formidable statement. “I tried to destroy the first-movement sonata form, to disintegrate slow movement form by the use of the trope, and repetitive scherzo form by the use of variation form, and finally, in the fourth movement, to demolish fugal and canonic form,” he observed years later. “Perhaps I am using too many negative terms, but the Second Sonata does have this explosive, disintegrating and dispersive character, and in spite of it own very restricting form the destruction of all these classical moulds was quite deliberate.”

And yet, in the vortex, new ideas and forms spring forth and germinate, as well as moments of startling subtlety and beauty. Boulez’s instructions on the score range from directions to evoke “very fine shades of grey” to exhortations to “pulverize the sound.” “The composer should play the game with the most rational dice and according to the strictest rules he can imagine,” said Boulez. But then he also stated that “music should be collective hysteria and magic, violently of the present.” Few of his early works resolve those contradictions on such an epic scale, and with such bracing imaginative power.

Richard Bratby lives in Lichfield, UK, and writes about music and opera for The Spectator, Gramophone, BBC Music Magazine, and The Critic. His books include Forward: 100 Years of the City of Birmingham Symphony Orchestra and Refiner’s Fire: The Academy of Ancient Music and the Historical Performance Revolution.

Excerpt from Busoni's Sonatina seconda in the composer's manuscript (Staatsbibliothek Berlin)

Weniger als vier Jahrzehnte liegen zwischen den Uraufführungen der Klaviersonaten von Alban Berg und Pierre Boulez, die den historischen Rahmen für Tamara Stefanovichs Programm abstecken – und dabei eine ungeheure Vielzahl von Ausdruckswelten durchmessen.

Essay von Wolfgang Stähr

Böse Geister, Revolution und Unkraut

Klaviersonaten von Berg bis Boulez

Wolfgang Stähr

Die teuflische Sonate

Er war zwar nicht selbst auf die Idee gekommen, seine Neunte Klaviersonate als „Schwarze Messe“ zu bezeichnen, aber Alexander Skrjabin ließ sich diesen Titel gefallen und fühlte sich keineswegs missverstanden. Der russische Komponist begriff seine Musik ohnehin als Liturgie, gewiss nicht christlich, und doch als sakrale Feier, Initiation und Wandlung. Seine Neunte Sonate vollendete er 1913, ein Jahr vor dem Ersten Weltkrieg, zwei Jahre vor seinem frühen Tod: in einer Endzeit, die ihn nicht beängstigte, sondern begeisterte. „Sie ist ein ganz und gar vertracktes Stück, diese Neunte Sonate“, freute er sich, „sie hat etwas Teuflisches.“ Skrjabin schrieb die Sonate nicht in vier Sätzen, sondern nur in einem, in einer einzigen, in sich kreisenden, bis zur schieren Raserei gesteigerten Bewegung. „Avec une douceur de plus en plus caressante et empoisonnée“, lautet eine der schillernden Vortragsbezeichnungen: „mit immer zärtlicherer und giftigerer Süße“. Die Themen, wenn von Themen überhaupt die Rede sein kann, klingen anfangs flüchtig und chiffrenhaft, sie werden von nervösen rhythmischen Tics beunruhigt oder in flirrenden Trillern und Arpeggien aufgelöst und schließlich dermaßen forciert und deformiert, dass ihnen geradezu Gewalt angetan wird.

„Légendaire“ steht über dem ominösen ersten Thema, ein symbolischer Abstieg in die Tiefe: „Das ist schon beinah keine Musik mehr und keine Melodie, das ist ein Gespräch, eine Beschwörung in Tönen“, erklärte Skrjabin. „Das kann man nicht einfach so spielen, hier muss man beim Spielen hexen können.“ Nach dieser „Beschwörung“ macht sich ein kaum fassliches, pochendes oder wisperndes Motiv bemerkbar, „mystèrieusement murmuré“ (geheimnisvoll geflüstert), das Skrjabin mit dem „heranschleichenden Tod“ identifizierte. Über das zwielichtige zweite, sich langsam ausbreitende Thema schrieb er die Worte „avec une langueur naissante“ (mit aufkommender Sehnsucht) und verglich es mit einem „schlummernden Heiligtum“, das „von bösem Zauber umgeben“ sei. Dieses surreale, schlafverhangene Thema wird zum infernalischen Ende der Sonate (sozusagen in der Reprise) in sein glattes Gegenteil verkehrt und zum flammenden Triumphmarsch überhitzt: „Das ist die Prozession der bösen Geister, ein Traum, Albtraum oder eine Versuchung als Sinnestäuschung. Ein entweihtes Heiligtum“, erklärte Skrjabin. Wenn er jedoch in der Coda wieder zum Prolog der Sonate zurückfindet, als sei gar nichts gewesen und der böse Spuk in sich zusammengefallen, könnte man tatsächlich an eine „Sinnestäuschung“ glauben.

Die „teuflische“ Sonate. In seiner älteren Musik sei der Satan nur zu Besuch gewesen, ein liebenswürdiger Gast, ein Salonlöwe. In der Neunten Klaviersonate aber sei alles anders, unterschied Skrjabin: „Hier treffen wir ihn nun bei sich zu Hause.“ Für Skrjabin trat Satan oder Luzifer, der Lichtbringer, als ein schöpferischer Geist hervor, ein „Geist des Feuers“. Er nannte ihn die „Hefe des Weltalls, mit der jeglicher Stillstand verhindert wird“, und pries ihn als „das Prinzip der Aktivität, das Prinzip der Bewegung“. Unverkennbar hatte Skrjabin mit seiner gärenden und fiebrigen Neunten eine „satanische“ Sonate geschaffen. Die Vorstellung allerdings, er habe diese psychedelische Musik selbst wie im Rausch komponiert, besessen von seinen Albträumen, führte völlig in die Irre. Skrjabin ging „metrotektonisch“ zu Werke: Noch bevor er auch nur eine Note zu Papier brachte, zählte er die Takte durch, maß die Proportionen aus und grenzte die Formteile ab: „Manchmal stelle ich beim Komponieren ausgiebige Berechnungen an, berechne die Form, den Plan der Modulationen. Hier darf es nichts Zufälliges geben“, betonte Skrjabin, der auch die Skalen und Akkorde seiner freien Tonalität genauestens plante und strukturierte. Kalkül und Hexerei, Mathematik und Mystik standen sich bei diesem Komponisten nicht entgegen.

Die befreite Sonate

„Von der modernen Musik mache ich wenig Gebrauch“, gestand Hermann Hesse 1952 in einem Brief, „etwa bei Ravel und dann Bartók hört mein Interesse auf, doch höre ich am Radio manches Neue nicht ohne Teilnahme. Von den fast schon vergessenen Modernen liebe ich Busoni und Berg.“ Offenbar hat auch das Vergessen seine Konjunkturen. Alban Berg jedenfalls ist mit seinem so schmalen wie gehaltvollen Œuvre in den Konzertprogrammen und auf den Spielplänen allgegenwärtig und mitnichten in der Verschwiegenheit der Notenarchive verschwunden. Der Deutsch-Italiener Ferruccio Busoni hingegen – in allem, was er tat, als Komponist, Klaviervirtuose, Dirigent, Lehrmeister, Schriftsteller und Vordenker, ein Gigant – ist mit dem zwiespältigen Nachruhm einer unbekannten Größe geschlagen. Von seinen zahlreichen Werken geistern nur einige wenige als Raritäten durchs Repertoire. Jede Wiedergabe gerät zur Entdeckung.

Zum Beispiel die Sonatina seconda von 1912, eine kurze, aber buchstäblich maßlose Klaviersonate ohne Sätze, ohne Themen, ohne Tonart, ohne Taktart, fast ohne Taktstriche. „Befreit von Dogmen jeder Art“, forderte Busoni, sei die Musik nichts als „reine Erfindung und Empfindung in Harmonien, Formen, Klangfarben“. Der Name Sonatina seconda lässt sich vordergründig im Sinne einer Zählung verstehen – die zweite von insgesamt sechs Sonatinen –, aber auch als Formel: Die Sonate ist „rein“ aus (großen und kleinen) Sekunden und deren Umkehrungsintervall, der Septime, erfunden, ohne dass sich ein konstruktives Prinzip oder gar ein neues Dogma daraus ergäbe. In Busonis Worten: „Kaleidoskopisches Durcheinanderschütteln der zwölf Halbtöne in der Dreispiegelkammer der Empfindung, des Geschmackes und der Intention: das Wesen der heutigen Harmonie“.

Als ihm jedoch vorgehalten wurde, die Sonatina seconda vollkommen unsystematisch komponiert zu haben, zeigte sich Busoni durchaus verärgert und stellte klar, dass sein Werk „auf einem System beruht, das aus der Anlage u. dem Inhalte des Stückes selbst entsteht“ und jedes künftige Stück „immer aufs Neue sein eigenes System gebären müsste“. Busoni schöpfte aus dem Vollen, er zielte auf „die Bereicherung, die Erweiterung, die Ausdehnung aller Mittel und Ausdrucksarten“. Die Unterscheidung von Konsonanz und Dissonanz lehnte er nicht bloß ab, er leugnete sie schlichtweg. Dass er seine Sonatina den musikalischen „Fauststudien“ zurechnete, lag jedoch weniger an ihren ungehemmten Spekulationen, ihrer schwarzen Magie, den bizarren, basslastigen Effekten oder irgendeinem fantastischen Bund mit den Mächten der Finsternis – Busoni bot lediglich eine plausible Erklärung an, weshalb diese Klaviersonate später in den beiden Vorspielen seiner unvollendeten Oper Doktor Faust aufgegangen war. Womit nachzutragen wäre, dass der Komponist neben Tonalität, Takt und Form auch gleich noch den traditionellen Werkbegriff überwunden hatte und seine Musik über alle Gattungsgrenzen hinweg wuchern ließ.

Die vielsagende Sonate

Im Unterricht bei Arnold Schönberg ging es derweil so progressiv wie anachronistisch zu: Gediegenheit, Handwerk und Gelehrsamkeit standen in höchstem Ansehen, und die großen historischen Vorbilder, vornehmlich die deutschen Meister von Bach bis Brahms, wurden eingehend studiert und ergründet. Der Fortschritt war, wie Schönberg lehrte, eine ausgesprochen konservative Angelegenheit. Seine Schüler:innen weihte er in die Geheimnisse Johann Sebastian Bachs ein, um ihnen so die Urgründe der Neuen Musik nahezubringen: das „instinktive Denken in mehrfachem Kontrapunkt“, die Technik der „entwickelnden Variation“, die Verfügungsgewalt über alle zwölf Töne der chromatischen Skala. Allen voran Alban Berg, der ab 1904 Schönbergs Lektionen empfing, zeigte sich beflügelt und nachgerade besessen von dem Ideal einer „unerhörten Melodik, die sich’s an einer Stimme nicht genugtut, sondern im ununterbrochenen Kontrapunkt vieler gleich schöner Themen fortschreitet“.

In diesem Geist und Anspruch komponierte Berg zwischen 1907 und 1909 seine Klaviersonate op. 1, sein „Gesellenstück“, das eigentlich in drei Sätzen geplant war, doch wollte dem jungen Komponisten nach dem ersten „lange nichts rechtes einfallen“. Schönberg gab ihm den lebensklugen Rat: „Nun, dann haben Sie eben alles gesagt, was zu sagen war!“ Und dieser Eindruck stellt sich unweigerlich beim Hören der Sonate ein: dass „alles gesagt“ sei, in der komprimiertesten Form, dass jede Note spricht, jedes Intervall etwas zu besagen hat, jedes Motiv ein Geheimnis birgt. Alban Berg legte mit seinem Opus 1 keine Talentprobe im Sinne jugendlicher Spontaneität und provokanter Experimente vor, sondern eine reflexive, sich selbst bespiegelnde und befragende Musik, durchdacht und ausgereizt, mit einer ästhetischen Obsession für das erlesene Detail, den aparten Klangreiz und einer ansteckenden Melancholie, als könne die Geschichte gar kein gutes Ende nehmen.

Die revolutionäre Sonate

Gut zehn Jahre nach Skrjabins Tod komponierte sein Landsmann Dmitri Schostakowitsch, frisch diplomierter Absolvent des Leningrader (vormals Petersburger) Konservatoriums, seine Klaviersonate Nr. 1 op. 12: in einem Satz, in frei assoziierter Form, in ständig wechselnden Taktarten, in tonaler Anarchie und rücksichtsloser Härte gegen das forsch traktierte Klavier. Die Wilden Zwanziger: Der 20-jährige Schostakowitsch erweist sich in dieser Sonate aus dem Jahr 1926 als Alleskönner – als Komponist, der sich alles erlauben kann und sich jede Freiheit und Frechheit herausnimmt. Schostakowitsch kannte sich aus in der Musikgeschichte, er beginnt seine Sonate scheinbar traditionsbewusst wie eine zweistimmige Bach’sche Invention, die er jedoch sogleich in den Schleudergang wirft und derart übereilt, dass die Tonfolgen wie im Zeitraffer vorbeijagen. Hektik, Übertreibung, Energie, Provokation – moderne Musik, wie sie im streng überwachten Konzertleben der Sowjetunion bald in Verruf geraten sollte (wenn sie nicht umgehend verboten wurde).

Auch das auf drei Systemen notierte Lento im Zentrum der Sonate erinnert mit seinem imaginären Cantus firmus, der Melodie in der Mitte, und den figurativen Umrankungen und Verschlingungen von fern an ein Choralvorspiel, stark verfremdet allerdings, eher unheimlich, gestochen scharf und doch wie schlafwandlerisch („angenehm, aber weitschweifig“, nannte es Schostakowitschs älterer Kollege und Landsmann Sergej Prokofjew). Und in den vorherrschend rasanten Partien folgt Schostakowitsch der motorischen Idee einer barocken Toccata, auch wenn sie zeitgemäß ins Perkussive umschlägt – das Klavier als Schlagwerk –, ja sogar ins Brutale und Bruitistische abdriftet, in die schiere metallische Lautstärke der dröhnenden und klirrenden Cluster. Ohnehin ist die Sonate nicht mehr weit entfernt von der zeitgenössischen Maschinenmusik, die im kommunistischen Russland mit seiner Verherrlichung der Fabrikarbeit bestens in die offizielle gesellschaftliche Sicht passte und plakativ den technischen Fortschritt feierte. Zeitweilig wollte Schostakowitsch seine revolutionäre Sonate mit ihren rohen Anklängen an Revolutionslieder auch nach der russischen Oktoberrevolution von 1917 benennen: eine „Oktobersonate“. Denn er war keineswegs der geborene Antikommunist, als den ihn die Nachwelt vereinnahmte, im Gegenteil. Seine Familie sympathisierte seit Generationen mit dem Sozialismus, er selbst hatte sich als Kind unter die Menschenmenge gemischt, die Lenin bei seiner Ankunft in Petrograd (vormals Sankt Petersburg) bejubelte. Dass er später als „Volksfeind“ in Ungnade fallen und in der Zeit der stalinistischen „Säuberungen“ nur knapp mit dem Leben davonkommen sollte, war im Jahr 1926 noch keineswegs ausgemacht. Einstweilen musste er sich lediglich mit ein paar gehässigen Bemerkungen abfinden, wenn etwa seine Klaviersonate als „Sonate für ein Metronom mit Klavierbegleitung“ verspottet wurde.

Die gesprengte Sonate

Wer hat es gesagt? „Für mich ist eine musikalische Idee wie ein Samenkorn: Man pflanzt es in eine bestimmte Erde, und plötzlich vermehrt es sich wie ein Unkraut. Dann muss man jäten.“ Sprach Goethe dies zu Eckermann oder Johannes Brahms zu seinem Biographen Max Kalbeck? Oder Igor Strawinsky zu den Hörer:innen seiner Musikalischen Poetik? Nein, das Zitat findet sich in einem Gespräch mit Pierre Boulez, dem vor 100 Jahren, am 26. März 1925, im französischen Montbrison geborenen Komponisten und Dirigenten. „Ich habe wahrscheinlich einen angeborenen Sinn für das, was ich Wucherung der Materialien nennen könnte.“ Seine Zweite Klaviersonate – eine Sonate in vier Sätzen, die heute Abend auf vier Sonaten in je einem Satz folgt – vollendete Boulez 1948, und sie bezeichnete tatsächlich ein Ende, einen Abschied: „Nach der Zweiten Klaviersonate habe ich mich nie mehr auf eine vergangene Form bezogen. Ich habe immer eine Form gefunden, die mit der Idee selbst erdacht worden war.“ Nichts anderes hatte zuvor schon Busoni gesagt.

Boulez verabschiedete sich von den klassischen Formen ebenso respektvoll wie radikal. Er schrieb einen Sonatenhauptsatz, um ihn „zu sprengen“; der langsame Satz wird durch Wucherungen, das Scherzo in Variationen „aufgelöst“; im Finale schließlich wollte er Fuge und Kanon „zerstäuben“. Boulez räumte ein: „Vielleicht verwende ich jetzt zu viele negative Begriffe, aber es gibt nun einmal Zersplitterung, Auflösung, Zerstäubung in dieser Zweiten Sonate.“

Wie sich Strukturen im Amorphen verlieren, Themen im Athematischen vergehen, eine Fuge in der Verzerrung ihrer Intervalle verschwindet, wie sich das Präzise ins Potentielle öffnet – davon handeln die Ecksätze der Sonate: eine buchstäblich handlungsstarke Musik. Im langen, langsamen Satz aber breitet sich das Unkraut aus. Boulez bezieht sich ausdrücklich auf den mittelalterlichen Tropus, die melodischen Abschweifungen und Ausschmückungen des gregorianischen Gesangs. „Das Prinzip besteht darin, dass man einen ziemlich einfachen Text nimmt und ihn wuchern lässt“, erklärte er. Die ursprüngliche „schlichte“ Version werde beeinflusst, variiert und erweitert, nicht mechanisch, sondern organisch. „Im Grunde genommen wird dieser Text auf zwei verschiedenen Ebenen betrachtet: auf einer sehr einfachen und einer sehr viel komplizierteren. Es handelt sich also, wenn man so will, um einen Meinungsunterschied über ein und denselben Text. Das ist eine Form, die speziell mir gehört; ich habe mich ihr zum ersten Mal in diesem zweiten Satz genähert.“ Weshalb diese Klaviersonate bei allem Abschied doch einem Neubeginn gleichkam. Pierre Boulez war Anfang 20, als er sie komponierte, und alles lag noch vor ihm, ein langes Menschenleben, ein wunderbar wucherndes Lebenswerk.

Wolfgang Stähr, geboren 1964 in Berlin, schreibt über Musik und Literatur. Er verfasste Buchbeiträge zur Bach- und Beethoven-Rezeption sowie über Haydn, Schubert, Bruckner und Mahler und publizierte Essays und Werkkommentare für die Festspiele in Salzburg, Grafenegg, Luzern, Würzburg und Dresden, Orchester wie die Berliner und die Münchner Philharmoniker, für Rundfunkanstalten, Schallplattengesellschaften, Konzert- und Opernhäuser.

Tamara Stefanovich

Piano

Tamara Stefanovich studied piano in Belgrade, at the Curtis Institute of Music in Philadelphia, and at the Cologne Musikhochschule. As a soloist, she has appeared with major orchestras worldwide, including the Cleveland Orchestra, Chicago Symphony Orchestra, London Symphony and London Philharmonic Orchestra, Chamber Orchestra of Europe and Mahler Chamber Orchestra. Concerts have taken her to the Berlin Philharmonie, the Royal Albert Hall and Wigmore Hall in London, and Tokyo’s Suntory Hall, as well as to the Salzburg Festival, Beethovenfest Bonn, and the BBC Proms, among many others. She has maintained close artistic partnerships with composers such as Sir George Benjamin, György Kurtág, and Hans Abrahamsen and also collaborated with Pierre Boulez. Having performed in a piano duo with Pierre-Laurent Aimard for many years, their joint recording of Bartók’s Concerto for Two Pianos, Percussion, and Orchestra conducted by Boulez was nominated for a Grammy Award. Tamara Stefanovich’s chamber music partners have also included baritone Matthias Goerne and her own improvisation ensemble SDLW, with which she has performed in Cologne, Berlin, Hamburg, and at the Klangspuren Schwaz festival.

February 2025