Armand Djikoloum Oboe

Jonathan Leibovitz Klarinette

Amy Harman Fagott

Ben Goldscheider Horn

James Baillieu Klavier

Sini Simonen, Hana Chang Violine

Timothy Ridout Viola

Maciej Kułakowski Violoncello

Dominic Seldis Kontrabass

James B. Wilson

Microcosm

Samuel Coleridge-Taylor

Nonett f-moll op. 2

Franz Schubert

Oktett F-Dur D 803

James B. Wilson (*1988)

Microcosm (2024)

Auftragswerk des Young Classical Artists Trust mit Unterstützung des Cosman Keller Art & Music Trust und der Royal Philharmonic Society im Gedenken an Colin Clark

Samuel Coleridge-Taylor (1875–1912)

Nonett f-moll op. 2 (1893)

I. Allegro moderato

II. Andante con moto

III. Scherzo. Allegro – Trio

IV. Finale. Allegro vivace

Pause

Franz Schubert (1797–1828)

Oktett F-Dur D 803 (1824)

I. Adagio – Allegro

II. Adagio

III. Allegro vivace – Trio

IV. Thema. Andante – Var. I–VII

V. Menuetto. Allegretto – Trio

VI. Andante molto – Allegro – Andante molto – Allegro molto

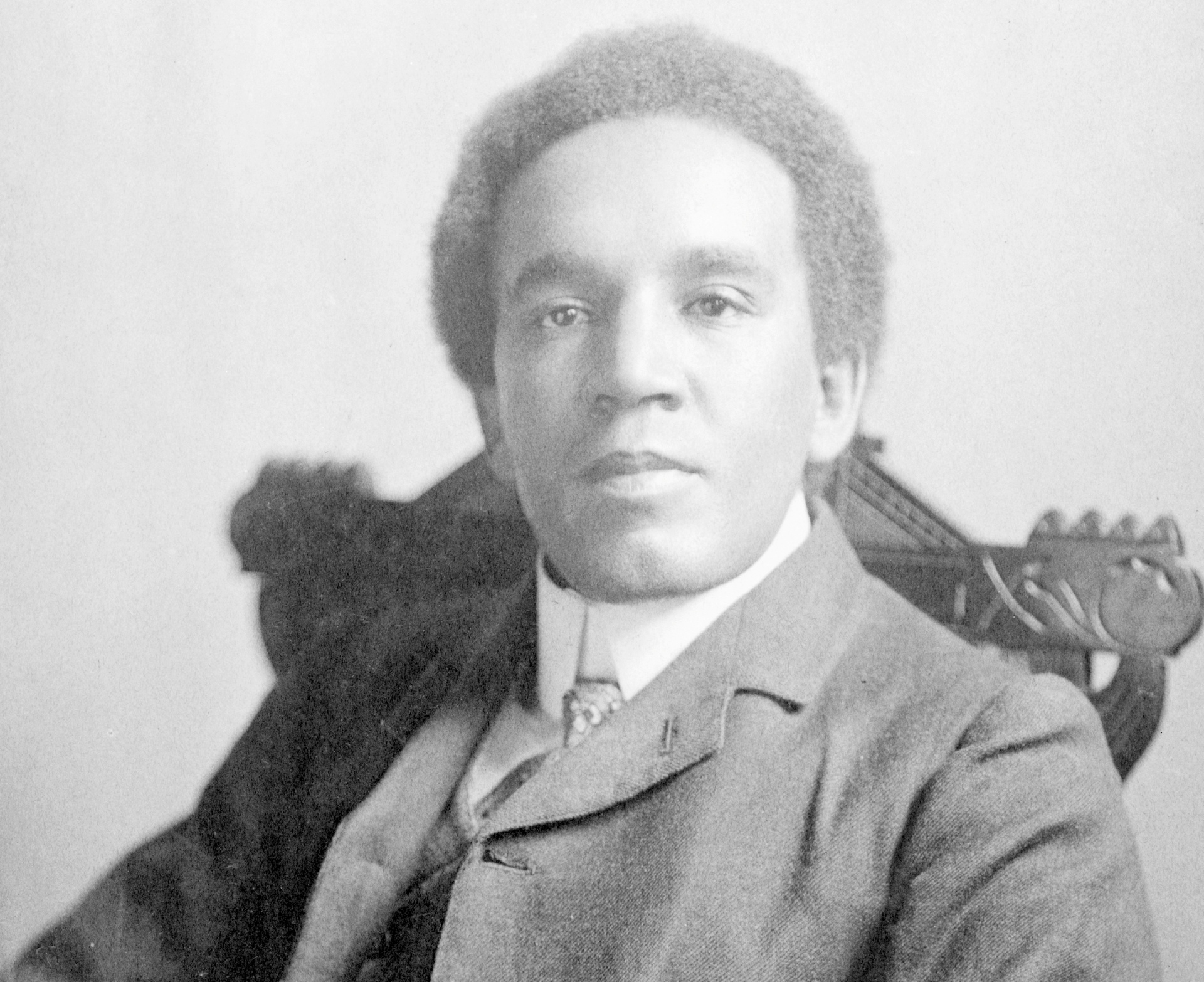

Samuel Coleridge-Taylor, um 1905 (Library of Congress, Washington, D.C.)

Erst 18 Jahre alt war Samuel Coleridge-Taylor, als er sein Nonett op. 2 schrieb. Franz Schubert zählte zur Entstehungszeit seines Oktetts 27 Jahre. Und auch James B. Wilson, Jahrgang 1988, gehört noch nicht zum Komponisten-Establishment. Man mag das als zufälliges Zusammentreffen ansehen, doch in gewisser Weise scheinen sich Jugendlichkeit und größere Kammerensembles gut zu ergänzen:

Essay von Jürgen Ostmann

Im Kleinen wie im Großen

Kammermusik von Wilson, Coleridge-Taylor und Schubert

Jürgen Ostmann

Erst 18 Jahre alt war Samuel Coleridge-Taylor, als er sein Nonett op. 2 schrieb. Franz Schubert zählte zur Entstehungszeit seines Oktetts 27 Jahre. Und auch James B. Wilson, Jahrgang 1988, gehört noch nicht zum Komponisten-Establishment. Man mag das als zufälliges Zusammentreffen ansehen, doch in gewisser Weise scheinen sich Jugendlichkeit und größere Kammerensembles gut zu ergänzen: Wer für solche Gruppen schreibt, kann klanglich aus dem Vollen schöpfen, ohne auf die finanziellen und administrativen Hürden zu stoßen, die bei der Aufführung von Orchesterwerken zu überwinden sind. Auch psychologisch bietet die Besetzung Vorteile: Historisch eher mit leichteren Genres wie Serenade oder Divertimento assoziiert, vertritt sie weder den elitären Anspruch des Streichquartetts, noch vermittelt sie, wie die Symphonik seit Beethoven, hehre Botschaften an die Menschheit. So lässt sich unbefangener komponieren. Und junge Musiker:innen, wie wir sie heute Abend erleben, können sich so allemal an anderen Herausforderungen beweisen, als es im Trio oder Quartett der Fall ist.

Träume und Improvisation

James B. Wilson, beheimatet im englischen Bedfordshire, stammt aus einer Familie ohne engeren Bezug zur Musik. Mit 14 Jahren bekam er von seinen Eltern auf Anraten eines Lehrers ein Klavier – und konnte sich nicht mehr von dem Instrument trennen. „Ich war fasziniert von seinen Möglichkeiten und seinem schöpferischen Potential.“ Noch bevor er formellen Kompositionsunterricht erhalten hatte, gewann er ein Studienstipendium für die Royal Academy of Music in London, wo neben seinen Lehrern Gary Carpenter und David Sawer insbesondere Sir Peter Maxwell Davies zum inspirierenden Vorbild wurde. Derzeit wird er als Composer Fellow vom Young Classical Artists Trust gefördert. Wilsons vielfach ausgezeichnete Werke entstehen häufig in Reaktion auf aktuelle Themen oder auf Lebenserfahrungen, die er mit seinem Publikum teilt – er versteht sich als Geschichtenerzähler. Das sehr knapp gefasste Microcosm, erst vor einer Woche uraufgeführt, ist insofern nicht ganz typisch für ihn, ist es doch vor allem aus der Klanglichkeit der vorgegebenen Besetzung entstanden.

„Hintergrund des Kompositionsauftrags war, ein sehr kurzes, festliches Eröffnungsstück für das Konzert der wunderbaren YCAT-Musiker: innen zu schreiben – ein Stück, das förmlich vor Leben sprüht und als Auftakt für das gesamte Programm dient“, erklärt Wilson. „Ich hatte also für dieses musikalische Bild nur eine kleine Leinwand zur Verfügung, die Dauer war auf zwei bis drei Minuten begrenzt. Trotzdem hörte ich, während ich Ideen skizzierte, immer wieder Klänge von einer Vitalität und Unruhe, die sich wie ein Teil von etwas Größerem, noch Unbekanntem anfühlten. Wenn ich ein neues Stück beginne, setze ich oft auf eine Kombination aus ‚Träumen‘ mit meinem inneren Ohr und Improvisieren am Klavier. Ich suche nach etwas. Im Fall von Microcosm fand ich eine bestimmte Klanglichkeit, die immer wieder an die Oberfläche drängte. Sie gab dem Stück seine Idee und Form und wurde sowohl zum End- als auch zum Höhepunkt des Werks.

Eine der erfüllendsten Herausforderungen bei jedem Stück, das ich schreibe, besteht darin, die einzigartige Stimme und den Geist des jeweiligen Ensembles zu finden – sein Potential in meinem Kopf zu erschließen, so dass die Musik frei fließen kann. Interessanterweise habe ich bei diesem kurzen Stück festgestellt, dass es auf ganz natürliche Weise eher zur Gruppierung instrumentaler Klangfarben neigt als zu der Individualität, die für Kammermusik typisch ist. Das Ziel ist es, in einem sehr kompakten Rahmen die Spannweite dessen zu zeigen, was mit diesem Ensemble als Einheit möglich ist.“

Wiederentdeckung eines Jugendwerks

Geboren im viktorianischen London als unehelicher Sohn eines Arztes aus dem westafrikanischen Sierra Leone und einer Engländerin aus der Arbeiterschicht, schien eine künstlerische Laufbahn für Samuel Coleridge-Taylor kaum vorgezeichnet. Doch bereits im Alter von acht Jahren trat er als Geiger auf, und mit 15 begann er sein Studium am Royal College of Music, wo ihn zwei Jahre später Charles Villiers Stanford in seine Kompositionsklasse aufnahm und ihm ein Stipendium verschaffte. 1898 erhielt er dort selbst eine Anstellung als Violinlehrer, später wurde er Professor für Komposition. Sein Werkverzeichnis umfasst Orchester- und Kammermusik, Lieder, Bühnenwerke und Schauspielmusiken sowie mehrere groß besetzte Kantaten (darunter The Song of Hiawatha nach dem Epos von Henry Wadsworth Longfellow). Auch als Dirigent war Coleridge-Taylor erfolgreich, und schenkt man der Überlieferung Glauben, veranlasste die Originalität seiner Musik die Mitglieder des späteren New York Philharmonic dazu, ihn als den „afrikanischen Mahler“ zu bezeichnen. Seine steile Karriere nahm ein tragisch frühes Ende, als er mit nur 37 Jahren an einer Lungenentzündung starb.

Seine Herkunft väterlicherseits beschäftigte Coleridge-Taylor vor allem in den letzten Lebensjahren. Er vertonte Texte des afroamerikanischen Dichters Paul Laurence Dunbar und bemerkte in einer Notiz zu seinem Opus 59, einer unter dem Titel „Negro Melodies“ veröffentlichten Sammlung von 24 Klavierstücken: „Was Brahms für die ungarische, Dvořák für die böhmische und Grieg für die norwegische Volksmusik getan hat, habe ich für diese Negro Melodies zu tun versucht.“

Dvořák war bereits während Coleridge-Taylors Studienjahren sein Idol gewesen, und aus dieser Zeit stammt das Nonett, das am 5. Juli 1894 am Royal College of Music zum ersten und für lange Zeit letzten Mal aufgeführt wurde. Sir George Grove, Gründungsdirektor der Hochschule und Herausgeber des berühmten Musiklexikons, war unter den Zuhörer:innen und tat einer Anekdote zufolge im Verlauf des Vortrags immer wieder seine Zustimmung kund. Nur das Andante missfiel ihm: „Er wird nie einen guten langsamen Satz schreiben, bevor er einmal verliebt war“, soll Grove zu seinem Sitznachbarn gesagt haben. Das Publikum reagierte begeistert, doch trotz des großen Erfolgs machte Coleridge-Taylor offenbar nie einen Versuch, das Werk zu veröffentlichen, und so wurde es erst 1999 wiederentdeckt und herausgegeben.

Das Nonett besteht aus den üblichen vier Sätzen der klassisch-romantischen Tradition, wobei Kopfsatz und Finale in Sonatenhauptsatzform gestaltet sind. Die Durchführungsteile hält Coleridge-Taylor in beiden Fällen eher knapp, denn die kunstvolle Verarbeitung der Themen beginnt bereits im ersten Formteil, der Exposition. Beide Sätze sind außerdem ausgesprochen kontrapunktisch angelegt, was aber der Eingängigkeit und unmittelbaren Wirkung der Melodien, die in attraktiven, rasch wechselnden Klangkombinationen präsentiert werden, keinerlei Abbruch tut. In dreiteiliger Liedform ist das Andante con moto gebaut, und im Scherzo kontrastieren die leichtfüßigen Pizzicati und huschenden Figuren der Moll-Rahmenteile mit der lyrisch-sentimentalen Melodie und den Klavierarpeggien des Dur-Trios.

Meine Ruh’ ist hin?

Mit seinem Anfang 1824 entstandenen Oktett bezog sich Franz Schubert auf ein klares Vorbild, von dem er sich gleichzeitig aber auch absetzen konnte: Ludwig van Beethovens Septett op. 20. Selbst ein Vierteljahrhundert nach seiner Entstehung war die Popularität dieses Stücks ungebrochen geblieben – es kursierte in zahllosen Arrangements und diente vielen Komponisten größer besetzter Kammermusikwerke als Muster. In deren Schar reihte sich auch Schubert ein, doch scheint er den Intentionen Beethovens nähergestanden zu haben als seine Kollegen, die eher die serenadenhaften Züge des Werks reflektierten. Welches Ziel Schubert mit seiner Komposition verfolgte, lässt sich einem berühmten und oft zitierten Brief entnehmen, den er am 31. März des Jahres an seinen Freund, den Maler Leopold Kupelwieser schrieb: „In Liedern habe ich wenig Neues gemacht, dagegen versuchte ich mich in mehreren Instrumental-Sachen, denn ich componirte 2 Quartetten für Violinen, Viola und Violoncell u. ein Octett, u. will noch ein Quartetto schreiben, überhaupt will ich mir auf diese Art den Weg zur großen Sinfonie bahnen.“

Die Gemeinsamkeiten zwischen Beethovens Septett und Schuberts Oktett sind frappierend: Sie beginnen schon mit der Besetzung, die Schubert lediglich um eine zweite Violine erweitert. Beide Komponisten eröffnen den ersten und letzten Satz jeweils mit einer langsamen Einleitung, deren Taktzahlen fast übereinstimmen, und beide entwickeln das Hauptthema des Kopfsatzes aus dessen Einleitung. Septett wie Oktett umfassen insgesamt sechs Sätze, die sich in ihrer Anlage und Position weitgehend entsprechen – bei Schubert sind lediglich Menuett und Scherzo vertauscht. Bei diesen offenkundigen Einflüssen dürften neben Schuberts Beethoven-Verehrung aber auch äußerliche Gründe eine Rolle gespielt haben: Sein Auftraggeber, Ferdinand Graf Troyer, soll ausdrücklich ein Gegenstück zu Beethovens Komposition bestellt haben. Auf Troyers Wunsch sind sicherlich auch die wichtigen Aufgaben zurückzuführen, die der Klarinette zufallen – der Graf war ein ausgezeichneter Amateurklarinettist und wirkte bei der Uraufführung selbst mit.

Der auffälligste Unterschied zu Beethovens insgesamt eher gefälligem Stück liegt in der streckenweise ernsten, bisweilen gar düsteren Stimmung, die das Oktett weit vom traditionellen Serenadenton entfernt. Eine mögliche Erklärung für diesen Ausdrucksgehalt bietet – bei aller Skepsis gegenüber vordergründigen biografischen Werkdeutungen – vielleicht doch Schuberts Gemütslage zur Entstehungszeit des Werks. Sie ist uns aus dem erwähnten Brief bekannt: „‚Meine Ruh’ ist hin, mein Herz ist schwer, ich finde sie nimmer und nimmermehr’, so kann ich wohl jetzt alle Tage singen, denn jede Nacht, wenn ich schlafen geh, hoff ich nicht mehr zu erwachen, und jeder Morgen kündet mir nur den gestrigen Gram.“

Mehr noch als Beethoven legte Schubert zudem Wert auf die zyklische Einheit des Oktetts, auf Querverbindungen zwischen den Sätzen. Schon die langsame Einleitung des ersten Satzes stellt einen punktierten Rhythmus vor, der dann alle Themen des Kopfsatzes verbindet und auch später, vor allem im Scherzo und Menuett, immer wieder zu hören ist. Scharf ausgeprägt sind dennoch die musikalischen Charaktere: In den Rahmensätzen verwirklicht Schubert am konsequentesten seinen hohen kompositorischen Anspruch – davon zeugt die komplexe Formanlage und Satzstruktur. Die beiden langsamen Sätze sind, wie oft in seinen Werken, überaus liedhaft gehalten; dem Variationssatz liegt ein Thema aus Schuberts Singspiel Die Freunde von Salamanka von 1815 zugrunde. In den „Tanzsätzen“ schließlich – Scherzo und Menuett – folgt der Komponist weitgehend den Gattungskonventionen.

Während viele andere Instrumentalwerke Schuberts erst lange nach seinem Tod erklangen, konnte der Komponist sein Oktett sogar mehr als einmal hören: Nach einem Privatkonzert im Entstehungsjahr wurde es 1827 im Wiener Musikvereinssaal öffentlich aufgeführt. Der Kritiker der Wiener Allgemeinen Theaterzeitung fand es „lichtvoll, angenehm und interessant; nur dürfte die Aufmerksamkeit der Hörer durch die lange Zeitdauer vielleicht über die Billigkeit in Anspruch genommen sein“. Tatsächlich erstreckt sich eine Aufführung des Oktetts über etwa eine Stunde – womöglich ein Grund, warum zwei Verlage das Stück zu Schuberts Lebzeiten ablehnten. Im Druck erschien die Partitur auszugsweise 1853, vollständig erst 1875. Heute nimmt das Oktett einen zentralen Platz im Kammermusikrepertoire ein. Trotz aller äußerlichen Bezüge und Verbindungen ist es ein höchst originelles Werk, das sich weit über den künstlerischen Anspruch vieler ähnlich besetzter Kompositionen erhebt.

Jürgen Ostmann studierte Musikwissenschaft und Orchestermusik (Violoncello). Er lebt als freier Musikjournalist und Dramaturg in Köln und arbeitet für verschiedene Konzerthäuser, Rundfunkanstalten, Orchester, Plattenfirmen und Musikfestivals.