Emmanuel Pahud Flöte

Yefim Bronfman Klavier

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate für Violine und Klavier B-Dur KV 378 (317d)

Bearbeitung für Flöte und Klavier

Philippe Manoury

Soubresauts für Flöte solo

Franz Schubert

Klaviersonate a-moll D 784

Carl Reinecke

Sonate für Flöte und Klavier e-moll „Undine“

Sergej Prokofjew

Sonate für Flöte und Klavier D-Dur op. 94

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)

Sonate für Violine und Klavier B-Dur KV 378 (317d) (1779)

Bearbeitung für Flöte und Klavier

I. Allegro moderato

II. Andantino sostenuto e cantabile

III. Rondeau. Allegro

Philippe Manoury (*1952)

Soubresauts für Flöte solo (2020)

Franz Schubert (1797–1828)

Klaviersonate a-moll D 784 (1823)

I. Allegro giusto

II. Andante

III. Allegro vivace

Pause

Carl Reinecke (1824–1910)

Sonate für Flöte und Klavier e-moll „Undine“ (1883)

I. Allegro

II. Intermezzo. Allegretto vivace – Più lento, quasi Andante – Tempo I

III. Andante tranquillo – Molto vivace – Tempo I

IV. Finale. Allegro molto agitato ed appassionato, quasi presto

Sergej Prokofjew (1891–1953)

Sonate für Flöte und Klavier D-Dur op. 94 (1943)

I. Moderato

II. Scherzo. Presto

III. Andante

IV. Allegro con brio

Zugabe

Wolfgang Amadeus Mozart

aus der Sonate für Violine und Klavier e-moll KV 304 (300c)

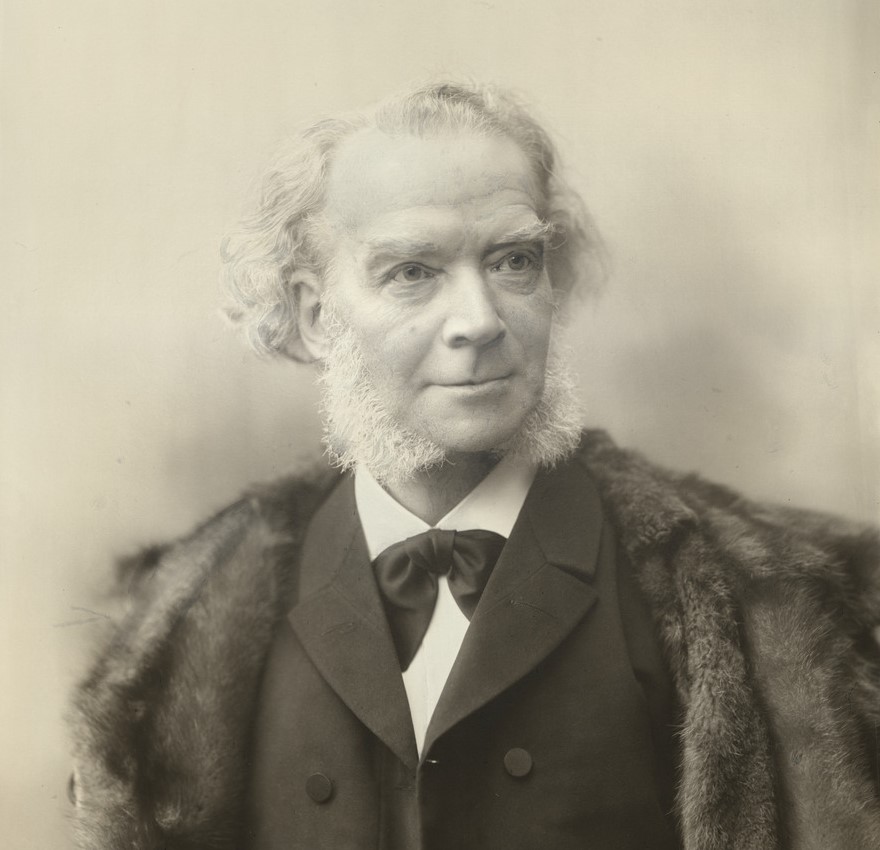

Carl Reinecke, um 1890 (Stadtgeschichtliches Museum Leipzig)

„Für jemanden, der immer in Bewegung ist“: für Emmanuel Pahud komponierte der Franzose Philippe Manoury sein vor Energie berstendes Flötensolo Soubresauts. Doch auch die übrigen Werke des Duoprogramms mit Yefim Bronfman lassen Bewegung in ganz unterschiedlicher Form spüren und hören.

Essay von Wolfgang Stähr

Immer in Bewegung

Musik für Flöte und Klavier

Wolfgang Stähr

O so eine Flöte

Nach der Rückkehr aus Paris, als sich Mozart widerwillig für zwei allerletzte Jahre in die Hofmusik des Salzburger Fürsterzbischofs einfügte, in dieser eigenartigen Nicht-mehr-und-noch-nicht-Zeit des Jahres 1779 schrieb der Komponist die Sonate für Klavier und Violine B-Dur KV 378, auch wenn er sie erst zwei Jahre später, nach dem endgültigen und äußerst skandalösen Bruch mit seinem Dienstherrn, in Wien veröffentlichte. Doch war sie nicht für den Hof, sondern das Haus bestimmt, als familiäres Duo zum Vergnügen der Schwester Maria Anna am Klavier, die zwischen zwei Geigern, dem Vater und dem Sohn, ihre Gunst verteilen konnte. Wolfgang Amadeus überlässt ihr denn auch in allen drei Sätzen den Vorrang, das erste Wort, allerdings ist diese besondere Aufmerksamkeit weniger eine Hommage an das „Nannerl“, als vielmehr ein hintersinniges Spiel mit der Konvention. Denn Violinsonaten waren damals noch keine Violinsonaten, sie wurden als „Clavier Sonaten“ verstanden. Im Klartext: der Geiger begleitete die Pianistin, und nicht umgekehrt. Aber in Mozarts „Duetti“ verblasste die überkommene Ad-libitum-Konstellation, seine Sonaten wandelten sich zur Dialogkunst, zu Wettstreit und Wechselrede, zur gleichrangigen Kammermusik und in der B-Dur-Sonate sogar zum Kammerkonzert, da sich der Geiger mit ausgezierten Fermaten, also gewissermaßen schlaglichtartigen Kadenzen, als Solist hervortun kann.

In Mozarts Schaffen gibt es schlichtweg keine Gelegenheitswerke. Er geizt nie mit seiner Kunst, er verschwendet seine Einfälle, auch in dieser zunächst nur zum Zeitvertreib erdachten Sonate. Im Allegro moderato reiht er Thema an Thema, er denkt gar nicht daran, der guten Form halber auf irgendeine Idee zu verzichten. Im Finale wechselt er wie aus Übermut in ein anderes Tempo, eine andere Taktart, ja beinah in ein ganz anderes Stück, um schließlich für die letzte Seite, „come prima“, in das ursprüngliche Rondeau zurückzukehren. Das zentrale Andantino führt nicht zufällig das Attribut „cantabile“ im Namen. 1756, im Geburtsjahr des Sohnes, hatte Leopold Mozart seinen Versuch einer gründlichen Violinschule veröffentlicht. Darin pries er das Ideal der gesanglichen Vortragskunst: Kantabilität vor allen Dingen. Der Geiger müsse „also spielen, daß man mit dem Instrumente, so viel es immer möglich ist, die Singkunst nachahme. Und dieß ist das schönste in der Musik.“ Mozarts Sonate auf der Flöte zu singen statt auf der Violine zu spielen ist weder ein Sakrileg noch reine Interpretenwillkür, sondern folgt einer zu allen Zeiten gängigen Praxis der Umbesetzung. Und erweist sich überdies als ein Akt ausgleichender Gerechtigkeit (dazu später noch im Prokofjew-Kapitel). „O so eine Flöte ist mehr als Gold und Kronen wert, / Denn durch sie wird Menschenglück und Zufriedenheit vermehrt.“ Diesen Merksatz vertonte Mozart wenige Monate vor seinem Tod in einer Oper, die den Zauber der Flöte im Titel trägt.

Solo für Pahud

„Für jemanden, der immer in Bewegung ist“: für Emmanuel Pahud komponierte der Franzose Philippe Manoury sein springendes, sprengendes, vor Energie berstendes Flötensolo Soubresauts. Der Name ist Programm, lässt sich in etwa mit „Ruckeln, Zucken“ übersetzen und zeigt Mozarts balsamisches Instrument von einer ungewohnt angriffslustigen und scharfzüngigen Seite. Manoury, der als junger Komponist mit Pierre Boulez am IRCAM, dem Pariser Forschungsinstitut für Akustik und Musik, eng zusammengearbeitet hat, schrieb für Pahud bereits 2018 das Flötenkonzert Saccades, ein Stück von unablässiger Aktivität, das nie zur Ruhe kommt. Es endet mit einem Solo, das Manoury allerdings im Rückblick als zu kurz, zu flüchtig erschien, weshalb er sich bereitwillig auf Pahuds Anregung einließ, eine Art Resümee des Konzerts zu versuchen. So entstand Soubresauts, als ein „Extrakt“, eine Fortsetzung „in komprimierter Form“ und jedenfalls ein schlagfertiges, ausgesprochen theatralisches und buchstäblich frappierendes Flötensolo. Manoury nennt es eine „Musik der Unruhe“, in der die Ideen eine nach der anderen hinauskatapultiert würden, ohne Anfang und Ende. Emmanuel Pahud brachte das Werk im Juli 2020 im menschenleeren Pierre Boulez Saal im Rahmen des Festival of New Music zur Online-Uraufführung: vor aller Welt, aber in Zeiten der Pandemie ohne Publikum, „solo“ im wahrsten Sinne des Wortes.

Durch Nacht und Wind

Mit dem charakteristischen Hang zum Lexikalischen und Systematischen, dem grundlegenden Wunsch, die Welt auf den Begriff zu bringen, haben die Musiktheoretiker:innen seit jeher auch die Tonarten bestimmt, definiert und in die passenden Schubfächer geordnet. So galt a-moll als „mäßig, gelinde und süße“, ja sogar „zum Schlaf einladend“, als Ausdruck „frommer Weiblichkeit und Weichheit des Charakters“. Aber Franz Schuberts Klaviersonate in a-moll D 784, aus dem Februar 1823? Sie klingt durchaus nicht „einladend“, schon gar nicht „zum Schlaf“, tönt weder süß noch weich, erscheint vielmehr höchst unmäßig, ausgesprochen finster, beinah fanatisch, jedenfalls nicht unbedingt fromm. Sofern eine derart frei und vieldeutig durch die Tonarten schweifende, zwischen Dur und Moll changierende Musik überhaupt auf einen Affekt wie auf einen Nenner zu reduzieren wäre.

Franz Schuberts romantische Zeitgenoss:innen, die literarischen wie die musikalischen, waren versessen auf Lieder, Verse, Balladen „aus uralter Zeit“, die sie für „Volksgut“ hielten oder dazu erklärten. Der dunkle, raunende Ton, mit dem die kollektiven Erinnerungen heraufbeschworen werden, beherrscht auch die a-moll-Sonate mit einer auffallenden Vorliebe für kahle, im Raum nachhallende Unisono-Formeln, in sich kreisende, entwicklungslose Melodien, elementare, bis zur Obsession wiederholte Motive, die ihrerseits wie Marschrhythmen oder Glockenschläge zum musikalischen Allgemeinplatz tendieren: zum anonymen Ritual. Wäre diese Sonate eine Ballade, müsste sie offenbar von fatalen Ereignissen erzählen, von Gewalt und Geisterstunde, dem einsamen Ritt über die Heide, und der Held ward nie mehr gesehen seit jener Nacht… Im Andante dann ein Lied wie ein Erkennungszeichen, dem im dreifachen pianissimo ein merkwürdig murmelnder Reflex folgt: eine Verwünschung? Die ersten beiden Sätze dieser Sonate wechseln ohnehin extrem und abrupt zwischen den dynamischen Grenzwerten, es wird geflüstert oder gedonnert, wodurch die Tastenmusik wenn nicht ins Orchestrale, so doch ins Monumentale driftet: Klavierspiel bis zur rohen, schmucklosen physischen Präsenz, mit Faust und Pranke. Ausgesprochen pianistisch im Sinne quirliger Fingerfertigkeit und rascher Beweglichkeit behandelt Schubert nur das zwischen Toccata und Tarantella wirbelnde Finale, dessen flinke, flüchtige Triolen andererseits an die sprudelnden Quellen aus Smetanas Moldau erinnern. Eine Erinnerung an die Zukunft, aber keine irreführende, denn zweifellos profilierte sich Schubert in dieser Sonate als Ton- und Balladendichter. Erst 1839, elf Jahre nach seinem Tod, erschien sie im Druck mit der postumen Opuszahl 143. Wer sie spielte, musste sich fühlen, als riefe er mit dieser Musik zugleich den Geist des Komponisten herauf: „Still ist die Nacht, es ruhen die Gassen…“

Wie im Märchen

Im damals noch dänisch regierten Altona, heute ein Bezirk von Hamburg, kam Carl Reinecke vor 200 Jahren zur Welt, am 23. Juni 1824. Seine Mutter starb schon bald nach seiner Geburt, weshalb der Vater, ein Organist und gefragter Klavier- und Theorielehrer, sich ganz allein um die Erziehung kümmern musste. Mit seiner rigiden Pädagogik glaubte er den Sohn zu geistiger Freiheit heranzubilden. Doch das Gegenteil war der Fall: „Durch seine Strenge und seine Gepflogenheit meinen Willen zu brechen, hat er mich für mein ganzes Leben zu einer allzu weichen, nachgiebigen Natur gemacht. Energie habe ich nur mir selbst gegenüber bewiesen, gegen Andere war ich, oft zu meinem Schaden, zu schwach.“

Reinecke erwarb sich bald den Ruf eines reisenden Virtuosen, der die schwierigsten Klavierstücke zu meistern wusste und sogar zusammen mit Franz Liszt auftrat. 1860 aber wurde er zum Gewandhauskapellmeister in Leipzig ernannt, in der Nachfolge seines Idols Felix Mendelssohn. Mit einer epochalen Amtszeit von insgesamt 35 Jahren hält Reinecke dort bis heute den Rekord unter allen Dirigenten. Über die Jahrzehnte war es ihm gelungen, gegen den vorherrschenden Traditionalismus auch neuere und neueste Kompositionen durchzusetzen und 1884 den Prachtbau des Neuen, des „zweiten“ Gewandhauses zu eröffnen, nachdem das alte wegen seiner „bedenklichsten Ähnlichkeit mit dem Zwischendeck eines Auswanderer- oder Sklavenschiffs“ in Verruf geraten war.

Komponiert hat Reinecke bis zu seinem Tod am 10. März 1910 in Leipzig. Sein Werkverzeichnis umfasst 288 Opera, aber mehr noch als die schiere Produktivität ist es der enzyklopädische Rundhorizont seines Schaffens, der ihn von seinen berühmteren Zeitgenossen unterscheidet. Denn Reinecke schrieb Symphonien, Klavierkonzerte, Sonaten und Streichquartette, das klassische Repertoire, allerdings auch eine fünfaktige Oper König Manfred, das Singspiel Ein Abenteuer Händels, das Oratorium Belsazar und obendrein musikalische Märchen, Kinderopern und Kinderlieder, die ihm den Beinamen eines „Ludwig Richters der Musik“ eintrugen. Die Flötisten sind ohnehin gut auf ihn zu sprechen, da Reinecke ihr Instrument mit verlockender Musik bedacht hat. 1882 schuf er die e-moll-Sonate op. 167 und benannte sie nach Undine, dem Kunstmärchen des Friedrich de la Motte Fouqué, das zuvor schon E.T.A. Hoffmann und Albert Lortzing auf die Opernbühne gebracht hatten. In Reineckes Werk entfaltet die sagenhafte Undine ein phantastisches Leben aus Spiel, Klang und Bewegung, Wogen, Wellen und Tonkaskaden – wie das Element, dem das Meer- und Wasserweib entstammt und in das sie zum unglücklichen Ende zurückkehren muss: „Stieg sie hinüber in die Flut? Verströmte sie darin? Man wußte es nicht, es war wie beides und wie keines.“

Es blieb Licht

Am 22. Juni 1941 hielt sich Sergej Prokofjew bei hochsommerlicher Hitze im Umland von Moskau auf, wohnte in einer Künstlerkolonie, saß am Schreibtisch, völlig versunken in die Arbeit, als er durch ein Gerücht zuerst, bald eine furchtbare Nachricht aus seinen weltfernen Gedanken aufgeschreckt wurde. Es herrschte Krieg im Land: Deutsche Truppen marschierten in die Sowjetunion ein, die Grenzen wurden überrollt, die Städte bombardiert. Als Komponist gehörte Prokofjew zu den Privilegierten der sowjetischen Gesellschaft – wenngleich in einem durchaus zwiespältigen Sinne. Der Überwachung und Bevormundung im Frieden stand in den Jahren des Krieges ein geradezu lebensrettender Schutz gegenüber, den der allmächtige Sowjetstaat seinen Künstler:innen gewährte. Prokofjew wurde einem Evakuierungsplan unterstellt, der auch Dirigenten, Sängerinnen, Tänzer, ja ganze Orchester und Theater auf sicheres, kriegsverschontes Terrain verbrachte. Während der Dauer des Krieges – für ihn vor allem eine Phase unfreiwilliger Wanderschaft – schrieb er sein Ballett Cinderella, die Fünfte Symphonie, sein Zweites Streichquartett, zwei Klaviersonaten, Filmmusiken und seine Tolstoi-Oper Krieg und Frieden. Ein schöpferischer Enthusiasmus sondergleichen ergriff Prokofjew, und seine Freunde beobachteten, wie sehr er sich veränderte, offener, sanftmütiger, kollegialer erschien.

Keine seiner Kompositionen beweist und belegt diese Wandlung besser als die 1943 entstandene Sonate für Flöte und Klavier op. 94. Da Prokofjew sie auf Wunsch von und gemeinsam mit David Oistrach in eine Fassung für Violine und Klavier übertrug (op. 94a), wurde die Originalversion nicht annähernd so bekannt, wie sie es verdiente. Mit der frühen Symphonie classique und dem Ersten Violinkonzert teilt dieses Werk außer der hellen Tonart D-Dur und der klassizistisch verspielten Schwerelosigkeit die erstaunliche Unberührtheit von dem äußeren Geschehen einer denkbar entgegengesetzten, brutalen und hässlichen Realität – damals die Revolution, diesmal der Krieg. Die beängstigende Wirklichkeit vermochte Prokofjew offenbar nicht zu lähmen, nein, sie beflügelte ihn sogar. Oder wie es der Komponist Alfred Schnittke sagte: „Dieser Mensch sah die Welt anders und hörte sie anders. Die dunklen Abgründe der Gegenwart wurden für ihn nie von der allumfassenden Sonne verlassen, es blieb Licht über allem!“

Wolfgang Stähr, geboren 1964 in Berlin, schreibt über Musik und Literatur. Er verfasste Buchbeiträge zur Bach- und Beethoven-Rezeption sowie über Haydn, Schubert, Bruckner und Mahler und publizierte Essays und Werkkommentare für die Festspiele in Salzburg, Grafenegg, Luzern, Würzburg und Dresden, Orchester wie die Berliner und die Münchner Philharmoniker, für Rundfunkanstalten, Schallplattengesellschaften, Konzert- und Opernhäuser.

Sergej Prokofjew, um 1918–20 (Library of Congress, Washington, D.C.)

There is a pleasing arc to tonight’s program by the eminent duo of flutist Emmanuel Pahud and pianist Yefim Bronfman—it begins with a sonata originally written for violin and ends with one that has been filched by violinists and is arguably better known in the arrangement its composer created at the behest of David Oistrakh.

Essay by Harriet Smith

The Art of the Duo

Music for Flute and Piano

Harriet Smith

There is a pleasing arc to tonight’s program by the eminent duo of flutist Emmanuel Pahud and pianist Yefim Bronfman—it begins with a sonata originally written for violin and ends with one that has been filched by violinists and is arguably better known in the arrangement its composer created at the behest of David Oistrakh.

We cannot be sure exactly when Mozart wrote his B flat–major Violin Sonata K. 378, but it is believed to date from 1779, placing it in his Salzburg period. If one did not know it was originally meant for violin, the innocent ear might well assume it was a flute piece, so well does it translate from string instrument to woodwind. There is a striking sense of equality between the two players, particularly in the opening Allegretto moderato, with plenty of give-and-take on display and a wonderfully yearning second idea introduced by the flute. The second subject proper is tinged by hints of the minor but the movement ends in a mood of unabashed exuberance. Though the piano dominates thematically speaking for much of the slow movement, the flute entwines around its lines so seductively it becomes a true conversation. There is a switch in mood again for the sparkling rondo, its main idea infused with bucolic playfulness. And even as it travels to G minor for the first episode, any shadows are fleeting. Further on, the passage in triplets has a truly opera buffa feel, and in the final dance-infused reprise of the original you do not miss the violin’s pizzicato chords one jot, leading to an ending that is pure sunshine.

A Pair of Solos

Philippe Manoury’s Soubresauts was composed in 2020 for Emmanuel Pahud, and it whirrs and fizzes with energy, flutter-tonguing just one of the virtuoso techniques it demands. Pahud premiered it at the Pierre Boulez Saal on July 11, 2020, streamed live to a virtual audience from an empty hall at the height of the Covid pandemic. The word “soubresauts” comes from a specific jump in ballet, in which the dancer takes off and lands with the two feet together in first (closed) position; in English it translates rather less elegantly as “jerky” or “twitching.” And so it is in Manoury’s piece, which condenses his Saccades for flute and orchestra (2018) to flute alone, demonstrating how intimately the composer understands the possibilities of the instrument in the hands of such a master as Pahud, whom he has described as “one of the most wonderful musicians of our time.” That musicianship is put to the test in a work that has a strong narrative thrust, even if the story is left to the listener’s imagination. It is, as the composer says, “similar to the writings of Beckett in which ideas are catapulted one after the other, with neither a beginning nor end.” As Manoury signs off with the most understated of gestures you are also aware of a sense of lineage—the extraordinarily rich French tradition of Debussy and Varèse intertwining with the influence of Stockhausen and Berio.

The key of A minor seems to have coaxed something very special out of Franz Schubert—not least his “‘Rosamunde” String Quartet and no fewer than three piano sonatas. But nowhere is the result more bleakly strung out than in the second of those, D 784, written in February 1823 at one of the darkest points in the composer’s life. It is a dangerous ploy to match biography to music, but many have seen this work as a reaction to the devastating diagnosis of syphilis—at that time nothing less than a protracted death sentence. Certainly the anger and desperation of the Sonata’s first movement are unmistakable, as is a weariness in the trudging gait of the opening bars. Schubert also seems to be paying little regard to the possibilities of the keyboard instrument itself: the extremes of dynamics and the tremolandos that punctuate the Allegro giusto sound for all the world like a transcription of an orchestral score. And how brutally the attempt at a major-key ending is stabbed through by a piercing fortissimo octave. As we turn to F major for the Andante, there is a hint of consolation with a song-like theme rising out of a chordal accompaniment. But appearances can be deceptive: the niggling triple pianissimo aside that follows each statement of the theme grows in power and abruptly takes on a life of its own. The finale is a brief, scurrying dance of death, though the perpetuum mobile energy is interrupted by heart-rending lyrical passages in the major that do little to assuage the pain. As in the first movement, the extremes of mood and dynamics are played out right up until the closing bars, which end resolutely in the minor.

Wistful Song and Sardonic Energy

A handful of years before this Schubert sonata came the publication in 1811 in Germany of Friedrich de la Motte’s Fouqué’s Undine, a novella telling the story of the marriage between the eponymous water nymph and a knight, a union destined to end tragically. It was hugely popular throughout the 19th century, in turn inspiring other art forms, from painting to ballets and operas on the subject. Carl Reinecke offered his own homage to Undine in 1882, with the publication of his Flute Sonata in E minor Op. 167. Reinecke’s versatility as a musician was much admired in his own lifetime—not only composing in a wide range of genres, but also as a pianist (he had studied in Leipzig with Mendelssohn, Schumann, and Liszt), conductor, and educator. He was the longest-serving music director of the Leipzig Gewandhaus Orchestra, a role that led indirectly to his Flute Sonata, for it is dedicated to the orchestra’s principal flute Wilhelm Barge. There is an easy authority to the writing within the Sonata, in which it is easy to imagine the details of Fouqué’s narrative unfolding, though the score contains no program as such. It opens with a billowing theme that is initially graceful but proves ripe for development into high drama, qualities which Reinecke exploits to the full. The second movement may be labelled “Intermezzo” but it is in fact a scherzo and trio, and it offers a real workout for both players, the assertive outer sections contrasting effectively with the languorous inner. A sense of unrest continues in the slow movement, in which a wistful song exploiting the flute’s cantabile qualities duets with the piano. But this is interrupted by a Molto vivace section, in which hectic hushed triplet motion is abruptly broken off with a sforzando chord, before the opening tenderness returns; even here, though, just before the close there is an unsettling reference back to the triplet motion of the middle section. The finale offers a full-on Romantic swirl of virtuosity and heightened emotions, ending with the quietest of whispers.

Sergei Prokofiev was, incidentally, also attracted to the Undine myth, working on an opera on the subject while still in his teens, though ultimately abandoning it. Decades later came his Flute Sonata, composed in 1943. The original version was unveiled in Moscow by Nicolai Kharkovsky and Sviatoslav Richter on December 7, 1943, the latter one of Prokofiev’s greatest champions. So what prompted him to compose a flute sonata in the first place? Its origins seem to lie with the experience of hearing the playing of the hugely influential French flutist Georges Barrère (who as an 18-year-old had participated in the epoch-changing premiere of Debussy’s Prélude à l’après-midi d’un faune in 1894). Prokofiev finally got round to writing the Sonata when he was in Perm, in the Urals, where he was in discussion with the evacuated Kirov company about a staging of his Cinderella ballet. As always with Prokofiev’s music, there are disquieting elements even in his most guileless writing. The first movement harks back to his neo-Classical style, its songfulness particularly evident when given by the flute. The sardonic energy of the A-minor scherzo shows what the composer can do with the simplest of building blocks, its offbeat accents confusing the ear. And as it loops into D major for the trio section the effect sounds almost improvised. Energy gives way to calm in the slow movement (in F major) and, though the melody itself might be easeful, the way Prokofiev harmonizes it adds an increasing sense of unease, the whole growing increasingly intense. When the opening theme is restated by the piano, the flute’s 16th-note triplets continue over it, but strikingly it is now in the flat-rich key of G-flat major. The way Prokofiev shifts from here to the “right” key is an essay in subtlety. The finale is a fast march, sardonic, and Poulenc-esque at times, with Prokofiev poking fun at its military qualities. The writing is extremely demanding for both musicians, culminating in a frenetic charge to the double bar.

Harriet Smith is a UK-based writer, editor, and broadcaster. She contributes regularly to Gramophone magazine and is a former editor of BBC Music Magazine, International Record Review, and International Piano Quarterly.

Emmanuel Pahud

Flöte

Der schweizerisch-französische Flötist Emmanuel Pahud erhielt seine Ausbildung am Conservatoire in Paris und wurde im Alter von 22 Jahren von Claudio Abbado als Soloflötist bei den Berliner Philharmonikern engagiert, eine Position, die er bis heute innehat. Als Solist ist er weltweit mit den bedeutendsten Orchestern aufgetreten und hat mit Dirigenten wie Daniel Barenboim, Claudio Abbado, Sir John Eliot Gardiner, Yannick Nezet-Séguin, Trevor Pinnock, Sir Simon Rattle und Pierre Boulez zusammengearbeitet. Zu seinen regelmäßigen Kammermusikpartner:innen zählen neben Yefim Bronfman u.a. Hélène Grimaud, Stephen Kovacevich, Jean-Guihen Queyras und Éric Le Sage. Gemeinsam mit Le Sage und Paul Meyer gründete er 1993 sein eigenes Sommerfestival in Salon de Provence. Außerdem musiziert er im Ensemble Les Vents Français. Die Erweiterung des Repertoires für Flöte ist ihm ein wichtiges Anliegen, weshalb er regelmäßig bei Komponisten wie Elliott Carter, Toshio Hosokawa, Philippe Manoury, Luca Francesconi und Matthias Pintscher neue Werke in Auftrag gegeben hat. Er ist Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres, Ehrenmitglied der Royal Academy of Music und Botschafter für UNICEF. Emmanuel Pahud unterrichtet als Distinguished Visiting Professor an der Barenboim-Said Akademie und wurde 2024 mit dem dänischen Léonie-Sonnings-Musikpreis ausgezeichnet.

Oktober 2024

Yefim Bronfman

Klavier

Yefim Bronfman wurde in Taschkent in der damaligen Sowjetunion geboren und emigrierte im Alter von 15 Jahren mit seiner Familie nach Israel, wo er sein Klavierstudium bei Arie Vardi in Tel Aviv begann. Später setzte er seine Ausbildung an der New Yorker Juilliard School und am Curtis Institute of Music in Philadelphia fort; dort zählten u.a. Leon Fleisher und Rudolf Serkin zu seinen Lehrern. Seit 1989 ist er amerikanischer Staatsbürger. Als Solist ist er zu Gast in allen großen Konzertsälen der Welt und arbeitet mit Orchestern wie den Wiener Philharmonikern, dem New York und dem Los Angeles Philharmonic, dem Cleveland Orchestra, dem Orchester des Mariinsky-Theaters, dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks und dem Concertgebouworchester zusammen. Zu seinen Partnern am Dirigentenpult zählen dabei u.a. Daniel Barenboim, Gustavo Dudamel, Zubin Mehta, Riccardo Muti, Yannick Nézet-Séguin, Herbert Blomstedt und Sir Simon Rattle. Als Kammermusiker tritt er gemeinsam mit Künstler:innen wie Emmanuel Pahud, Martha Argerich, Pinchas Zukerman, Anne-Sophie Mutter und Magdalena Kožená auf. Unter seinen vielfach preisgekrönten Aufnahmen finden sich u.a. sämtliche Klavierkonzerte von Beethoven, Bartók und Prokofjew, das ihm gewidmete Klavierkonzert Nr. 2 von Magnus Lindberg und das Klavierkonzert von Esa-Pekka Salonen, eingespielt unter der Leitung des Komponisten. Yefim Bronfman ist Träger des Avery Fisher Prize und Ehrendoktor der Manhattan School of Music.

Oktober 2024