Arnold Schönberg

Dreimal sieben Gedichte aus Albert Girauds Pierrot lunaire

für Sprechstimme und Ensemble op. 21

Kammersymphonie für 15 Solo-Instrumente op. 9

Zubin Mehta Musikalische Leitung

Mojca Erdmann Sprechstimme

Boulez Ensemble

Arnold Schönberg (1874–1951)

Dreimal sieben Gedichte aus Albert Girauds Pierrot lunaire

für Sprechstimme und Ensemble op. 21 (1912)

Deutsche Übertragung von Otto Erich Hartleben

Erster Teil

I. Mondestrunken

II. Colombine

III. Der Dandy

IV. Eine blasse Wäscherin

V. Valse de Chopin

VI. Madonna

VII. Der kranke Mond

Zweiter Teil

VIII. Nacht (Passacaglia)

IX. Gebet an Pierrot

X. Raub

XI. Rote Messe

XII. Galgenlied

XIII. Enthauptung

XIV. Die Kreuze

Dritter Teil

XV. Heimweh

XVI. Gemeinheit

XVII. Parodie

XVIII. Der Mondfleck

XIX. Serenade

XX. Heimfahrt (Barcarole)

XXI. O alter Duft

Mojca Erdmann Sprechstimme

Anne Romeis Flöte, Piccoloflöte

Tibor Reman Klarinette, Bassklarinette

Michael Wendeberg Klavier

Michael Barenboim Violine, Viola

Astrig Siranossian Violoncello

Pause

Arnold Schönberg

Kammersymphonie für 15 Solo-Instrumente op. 9 (1906)

Langsam – Sehr rasch

Anne Romeis Flöte, Piccoloflöte

Cristina Gómez Godoy Oboe

Emmanuel Danan Englischhorn

Alexandra Kehrle, Tibor Reman Klarinette

Nina Janßen-Deinzer Bassklarinette

Mor Biron Fagott

Aziz Baziki Kontrafagott

Ben Goldscheider, Sebastian Posch Horn

Michael Barenboim, Krzysztof Specjal Violine

Álvaro Castelló Viola

Astrig Siranossian Violoncello

Alexander Arai-Swale Kontrabass

Arnold Schönberg, fotografiert von Alban Berg, 1911 (Schönberg Center Wien)

Am 16. Oktober 1912 leitete Arnold Schönberg im Berliner Choralionsaal die Uraufführung seines Pierrot lunaire. Zum 150. Geburtstag des Komponisten steht das Werk, zusammen mit seiner Kammersymphonie aus dem Jahr 1907, auf dem Programm des Boulez Ensembles.

„Man schrie im Saale nach ihm immer wieder“

Ein Geburtstagskonzert für Arnold Schönberg

Wolfgang Stähr

Nicht zwangsläufig verlangt der Weitblick prophetische Gaben. Mitunter steht das Unheil direkt vor der Haustür, es schleicht sich in den Alltag ein, und vorzugsweise lauert es im Idyll. Die Sommerfrische des Jahres 1921 wollte Arnold Schönberg in Mattsee verbringen, im Kreise seiner Lieben. Aber daraus wurde nichts. Ein Gemeindebeschluss verwehrte Juden den Aufenthalt im Salzburgischen Ferienparadies, der unwillkommene Gast sollte deshalb Dokumente beibringen und zweifelsfrei nachweisen, dass er kein Jude sei. Schönberg zog es vor, sein Urlaubsdomizil nach Traunkirchen zu verlegen. „Es war zum Schluß sehr häßlich in Mattsee“, berichtete er auf einer Postkarte. „Die Leute dort haben mich scheinbar so verachtet, wie wenn sie meine Noten kannten. Geschehen ist sonst nichts.“ Sein Schüler Anton Webern antwortete ihm mit heiligem Zorn: „Das ist unselig! Du in der Arbeit gestört, zu großen Auslagen gezwungen, zu Aufregungen veranlaßt. Diese unseligen Menschen, wenn sie wüßten, was sie tun.“

Leider ist zu befürchten, dass sie genau wussten, was sie taten, diese unseligen Menschen. Und bald schon bildeten sie die Mehrheit, „das Volk“: in Mattsee, in der heimgeholten „Ostmark“, im ganzen Deutschen Reich. Der Prophet sah klar und nüchtern voraus, dass er in seinem Vaterland nicht nur aus künstlerischen Gründen angefeindet würde: „Wozu aber soll der Antisemitismus führen, wenn nicht zu Gewalttaten? Ist es so schwer, sich das vorzustellen?“, fragte Schönberg bereits 1923, zehn Jahre, bevor er ohne Zögern den Weg ins Exil wählte und in die Vereinigten Staaten emigrierte: „The Enigma of Modern Music Arrives“, lautete die Schlagzeile nach Schönbergs Ankunft in New York.

„Ehrt eure deutschen Meister, dann bannt ihr gute Geister“, so jubelt das „Volk“ zum triumphalen Schluss der Meistersinger von Nürnberg. Der wirkungsmächtigste „deutsche Meister“ nach Beethoven und Wagner aber war ein heute vor 150 Jahren in Wien geborener Jude ungarischer Nationalität. In einem düsteren Zimmer zum Hof, bei offenem Fenster (selbst im Winter), formulierte Schönberg seine Theorien, mit heiserer Stimme und im Wiener Dialekt, ging auf und ab, ohne Unterlass, den Blick zu Boden gesenkt, rauchte eine Zigarette nach der anderen und verlor sich allmählich in Qualm und Halbdunkel, völlig seinen einsamen Gedanken hingegeben, fast wie in Trance – bis ihm endlich wieder seine Zuhörer in den Sinn kamen, seine andächtig lauschenden Schüler und Jünger. Als Schönberg seine (erste) Kammersymphonie op. 9 komponierte, war er ein skandalumwitterter Komponist von Anfang 30, den seine Meisterschüler anbeteten, den seine Feinde hingegen gar nicht übel genug verhöhnen konnten. In Wien, „der Hauptstadt ewiger und unvergeßlicher Musik“, so ereiferte sich das Illustrierte Extrablatt nach der Uraufführung der Kammersymphonie, beleidige Herr Schönberg das Ohr mit „wilden, ungepflegten Demokratengeräuschen“ (im selben Artikel findet sich auch bereits der Schmähbegriff „entartete Musik“). Noch Jahrzehnte später, Schönberg lebte längst als Emigrant von Mitte 60 in Los Angeles, erinnerte er sich mit Grausen an seine verlorene Heimat. Und dichtete sogar eine bitterböse Persiflage auf das Lied Wien, Wien, nur du allein: „Du sollst von allen verachtet sein! … Du bist gebrandmarkt in Ewigkeit für Falschheit und Scheinheiligkeit.“

Streitlust, Aufbruch, Modernität

Schon der Name glich einer Provokation: Kammersymphonie! Als habe sich der Komponist nicht entscheiden können. Entweder Kammermusik: das versprach Intimität, den Salon, die geistvolle Konversation. Oder Symphonie: ein raumgreifendes Spektakel für klanggewaltige Orchester in Riesenbesetzung. Jedenfalls eine Frechheit, dieses Stück, das 1907 bei seiner Wiener Premiere vom Publikum mit Gelächter, Pfiffen und Saalflucht bestraft wurde. Doch stand Schönberg mit diesem Werk keineswegs allein da in der Musikgeschichte. Zwar hatten sich die Zeiten und Maße der Symphonien seit Beethoven tatsächlich ins Abendfüllende und Weltanschauliche geweitet, aber es blieb gleichwohl ein produktiver Zweifel an der Monumentalisierung der Musik. Dem Ideal der symphonischen Größe opponierte über Jahrzehnte hinweg eine Gegenbewegung: Komponist:innen, die sich unbeirrt für lichte Texturen und schlank bis solistisch besetzte Orchester entschieden, die nach wie vor gewitzte, aufmüpfige und vergleichsweise kurze Symphonien schrieben. Außerdem bot Franz Schuberts Oktett mit seinen zahllosen Nachfolgern und Nachahmern einen Ausweg: Musik für gemischte Ensembles, für ausgewählte Instrumente, die das Orchester vertreten und repräsentieren, sich dabei aber alle Finessen und Freiheiten der Kammermusik bewahren, die im symphonischen Hochamt und akustischen Großformat unterzugehen drohen.

Arnold Schönberg hatte folglich das gesamte 19. Jahrhundert im Rücken, als er seine Kammersymphonie komponierte. Er überblickte den Aufstieg der großen, feierlichen, epischen und dramatischen Symphonien bis hin zu Bruckner und Mahler. Und kam zu dem Schluss: „Ich war als Komponist – nicht als Hörer – einer Musik von solcher Länge müde geworden.“ Er kannte andererseits die Spielräume kleiner, beweglicher Besetzungen und den Schwung formaler Experimentierlaune. Und er schätzte den oppositionellen Geist einer schlagfertigen und pointierten Kunst: „Weg vom Pathos! Weg von den 24pfündigen Dauermusiken“, forderte er. „Meine Musik muß kurz sein.“ Deshalb schrieb er 1906 seine Kammersymphonie für „15 Solo-Instrumente“ (Flöte, Oboe, Englischhorn, D-, A- und Bassklarinette, Fagott und Kontrafagott, zwei Hörner, zwei Violinen, Viola, Violoncello und Kontrabass) und konzentrierte sie auf eine Spielzeit von gut 20 Minuten. Allerdings wird die beschworene Kürze ebenso wie die Individualisierung der Stimmen zwar nicht aufgehoben, aber doch stark relativiert durch eine andere und vorherrschende Eigenart dieser Symphonie: ihre kaum fassbare Ereignisdichte. Und die kommt zustande, indem Schönberg die traditionellen vier Sätze in einen zusammenschiebt und überdies ein kontrapunktisches Geflecht von unablässiger thematischer Relevanz wirkt (er selbst notierte in einem Klavierauszug den Stoßseufzer: „Das ist alles viel zu überladen!!! Immer nur halb so viel Stimmen!!“). Die Idee, einen einzigen Sonatensatz zu schreiben, der wie eine Kippfigur auch als Sonatenzyklus gelesen werden kann, war nicht neu: Franz Schubert in seiner „Wandererfantasie“ und Franz Liszt in seiner h-moll-Sonate hatten bereits solche doppeldeutigen Hybridformen erprobt. Schönberg gruppiert in seiner Kammersymphonie eine Sonatenhauptsatz-Exposition und ein Scherzo mit Trio auf der einen, ein Adagio und eine Reprise mit Coda auf der anderen Seite um einen zentralen Durchführungsabschnitt. „Ich schwelge förmlich in den mir immer wieder neu auftauchenden Schönheiten des Werkes selbst“, bekannte Alban Berg in einem Brief an seinen Lehrer. „Ich lerne es jetzt erst kennen und verstehen. Wie die einzelnen Teile miteinander verbunden sind, ist rätselhaft schön.“

Die Kammersymphonie beginnt tatsächlich ominös und verlockend zugleich: wie eine offene Frage an das Dasein. Denn obwohl diese Komposition noch einer geschärften und gespannten Dur-Moll-Tonalität angehört, setzt Schönberg an den Anfang und später auch an die Wendepunkte und Übergänge der verschachtelten Form einen sechstönigen Quartenakkord, der geradezu exterritorial wirkt, ein Bote aus einer anderen Welt, und „rätselhaft schön“, weil er alles in der Schwebe lässt, tonal und psychologisch, auch wenn Schönberg im vierten Takt nach F-Dur einlenkt. Die Grundtonart E-Dur kommt allerdings erst im zehnten Takt zur Geltung: Zuvor schmettert das Horn eine Quartenfanfare, die forsch und stolz die neue Zeit verkündet und die alten Regeln von Harmonie und Wohlklang über den Haufen wirft. Ohnehin wird diese Symphonie von einem streitlustigen Elan befeuert, der zusammen mit der quirligen Hyperaktivität in allen Haupt-, Neben- und Gegenstimmen den mitreißenden Eindruck von Aufbruch und Modernität begründet. „Überladen“, vielleicht, ein musikalisches Wimmelbild, gewiss, aber vor allem ein Ausnahmezustand an Hochspannung und nervöser Intelligenz.

„Das ist ein Markstein der Musik, genug für eine ganze Generation“, schwärmte Alban Berg – und die Zukunft gab ihm recht: Schönbergs Kammersymphonie strahlt aus bis in die Gegenwart, als Klangcharakter und Experimentierfeld. Aber Schönberg schien gleichwohl vom inneren Widerspruch seines Werktitels verunsichert und wusste nie, ob er die Symphonie zur Kammermusik verkleinern oder zum Orchesterstück vergrößern sollte. Und unternahm schließlich beides, schritt in entgegengesetzte Richtungen fort. Doch während er tatsächlich verschiedene Fassungen des Werks für ausgewachsene Orchester einrichtete, brach er ein Arrangement für Klavierquintett schon nach wenigen Takten ab.

Tierisch, sinnlich, seelisch

„Habe Vorwort gelesen, Gedichte angeschaut, bin begeistert. Glänzende Idee, ganz in meinem Sinn. Würde das auch ohne Honorar machen wollen“, vermerkte Schönberg am 28. Januar 1912 in seinem Tagebuch. Und am 12. März: „Das gibt viele Anregungen. Und ich gehe unbedingt, das spüre ich, einem neuen Ausdruck entgegen. Die Klänge werden hier ein geradezu tierisch unmittelbarer Ausdruck sinnlicher und seelischer Bewegungen. Fast als ob alles direkt übertragen wäre. Ich bin begierig, wie das weitergeht.“ Die Gedichtsammlung Pierrot lunaire des belgischen Symbolisten Albert Giraud, 1884 in Paris erschienen, war ein Kultbuch des Fin de Siècle. 1893 wurde sie auch in einer deutschen Übertragung berühmt, verfasst von Otto Erich Hartleben, der später mit der Offizierstragödie Rosenmontag Erfolge feierte und eine „Akademie für unangewandte Wissenschaften“ begründete.

Den Auftrag, Girauds Lyrik (oder Hartlebens Nachdichtung) für instrumentalbegleitete Sprechstimme zu vertonen, verdankte Schönberg der Schauspielerin Albertine Zehme, die sich in ihren Rezitationsabenden mit allem Nachdruck ihrer Vortragskunst für die Gattung des Melodrams, die Verbindung von Musik und gesprochenem Wort, einsetzte. Die 1857 in Wien geborene Albertine Aman, seit 1881 mit dem Leipziger Anwalt Felix Zehme verheiratet, hatte als Shakespeare- und Ibsen-Darstellerin reüssiert, doch eine Doppelbegabung erlaubte ihr auch Ausflüge auf musikalisches Terrain. So studierte sie mit Cosima Wagner in Bayreuth die Partien der Venus, der Brünnhilde und Kundry. In einem am 10. März 1912 unterzeichneten Vertrag zwischen Arnold Schönberg und Albertine Zehme wurde die „glänzende Idee“ rechtsverbindlich fixiert. In dieser schriftlichen Vereinbarung war die Rede von „Melodramen mit Klavierbegleitung, eventuell mit Begleitung von zwei weiteren Instrumenten“.

Doch im Verlauf der Komposition mochte sich Schönberg nicht mehr mit diesem eng begrenzten Freiraum begnügen. Nachdem er eine Flöte und eine Geige hinzugezogen hatte, konnte er Zehme (deren Einverständnis wegen der mit der Zahl der Instrumentalisten steigenden Aufführungskosten unausweichlich war) auch noch zur Besetzung eines Violoncellos überreden. Am Ende umfasste das Pierrot-Ensemble außer dem Klavier noch Partien für Flöte (auch Piccolo), Klarinette (auch Bassklarinette), Geige (auch Bratsche) und Violoncello – acht Instrumente, die nach Schönbergs Vorstellung von fünf Musiker:innen gespielt werden können. Die auffallende Nähe zum zeitgenössischen Salonorchester erinnert daran, dass Schönberg selbst für eine kurze Zeit an Ernst von Wolzogens Berliner Kabarett Überbrettl engagiert war. Mit ihrer Detailklarheit, ihrer Trennschärfe, den charakteristischen Kontrasten zwischen den Instrumentalfarben markiert die Partitur des Pierrot lunaire eine radikale Abkehr vom spätromantischen Ideal des Misch- und Verschmelzungsklanges. Ihre Reduktion auf einen Klavierauszug wäre, wie Schönberg klarstellte, undenkbar, da in dieser Musik „die Farbe alles, die Noten gar nichts bedeuten“.

Mit dem (wie ein Mitwirkender der ersten Stunde beklagte) „tragischen Heldinnenausdruck“ seiner Auftraggeberin war Schönberg überhaupt nicht einverstanden, hatte er die Sprechpartie doch in einem „leichten, ironisch-satirischen Ton“ konzipiert. Ohnehin blieb der Part der Sprecherin ein heikler Fall. Schönberg sah sich deshalb zu einer genauen Definition des von ihm gewünschten Vortragsstils veranlasst. Im Geleitwort zur 1914 veröffentlichten Partitur schreibt er: „Die in der Sprechstimme durch Noten angegebene Melodie ist (bis auf einzelne besonders bezeichnete Ausnahmen) nicht zum Singen bestimmt. Der Ausführende hat die Aufgabe, sie unter guter Berücksichtigung der vorgezeichneten Tonhöhen in eine Sprechmelodie umzuwandeln. Das geschieht, indem er I. den Rhythmus haarscharf so einhält, als ob er sänge, d.h. mit nicht mehr Freiheit, als er sich bei einer Gesangsmelodie gestatten dürfte, II. sich des Unterschiedes zwischen Gesangston und Sprechton genau bewußt wird: der Gesangston hält die Tonhöhe unabänderlich fest, der Sprechton gibt sie zwar an, verläßt sie aber durch Fallen oder Steigen sofort wieder.“

Als am 16. Oktober 1912 im Berliner Choralionsaal in der Bellevuestraße die von Schönberg geleitete Uraufführung der Dreimal sieben Gedichte aus Albert Girauds „Pierrot lunaire“ (so der vollständige Titel) stattfand, trat Albertine Zehme auf ihren eigenen Wunsch im Pierrot-Kostüm auf; die Musiker spielten verborgen hinter einem Wandschirm. Unter den Besuchern der Premiere befand sich auch Anton Webern. In einem Brief an Alban Berg schildert er das epochale Konzert: „Die Aufnahme der Melodramen war begeistert. Natürlich haben sich nach dem ersten Theil ein paar Zischer und einer, der am Schlüssel pfiff, gefunden. Aber das hatte nichts zu bedeuten. Nach dem zweiten Theile war Begeisterung, und im dritten ist es an einer Stelle, durch einen Lausbuben, der lachte, zu Unruhen gekommen, so daß Schönberg unterbrach und wartete, bis wieder Ruhe eingetreten war. Aber am Schluß war nicht die Spur von Widerspruch. Schönberg und die Ausführenden mußten oft und oft kommen, vor allem natürlich Schönberg; man schrie im Saale nach ihm immer wieder. Es war ein unbedingter Erfolg.“

Wolfgang Stähr, geboren 1964 in Berlin, schreibt über Musik und Literatur. Er verfasste Buchbeiträge zur Bach- und Beethoven-Rezeption sowie über Haydn, Schubert, Bruckner und Mahler und publizierte Essays und Werkkommentare für die Festspiele in Salzburg, Grafenegg, Luzern, Würzburg und Dresden, Orchester wie die Berliner und die Münchner Philharmoniker, für Rundfunkanstalten, Schallplattengesellschaften, Konzert- und Opernhäuser.

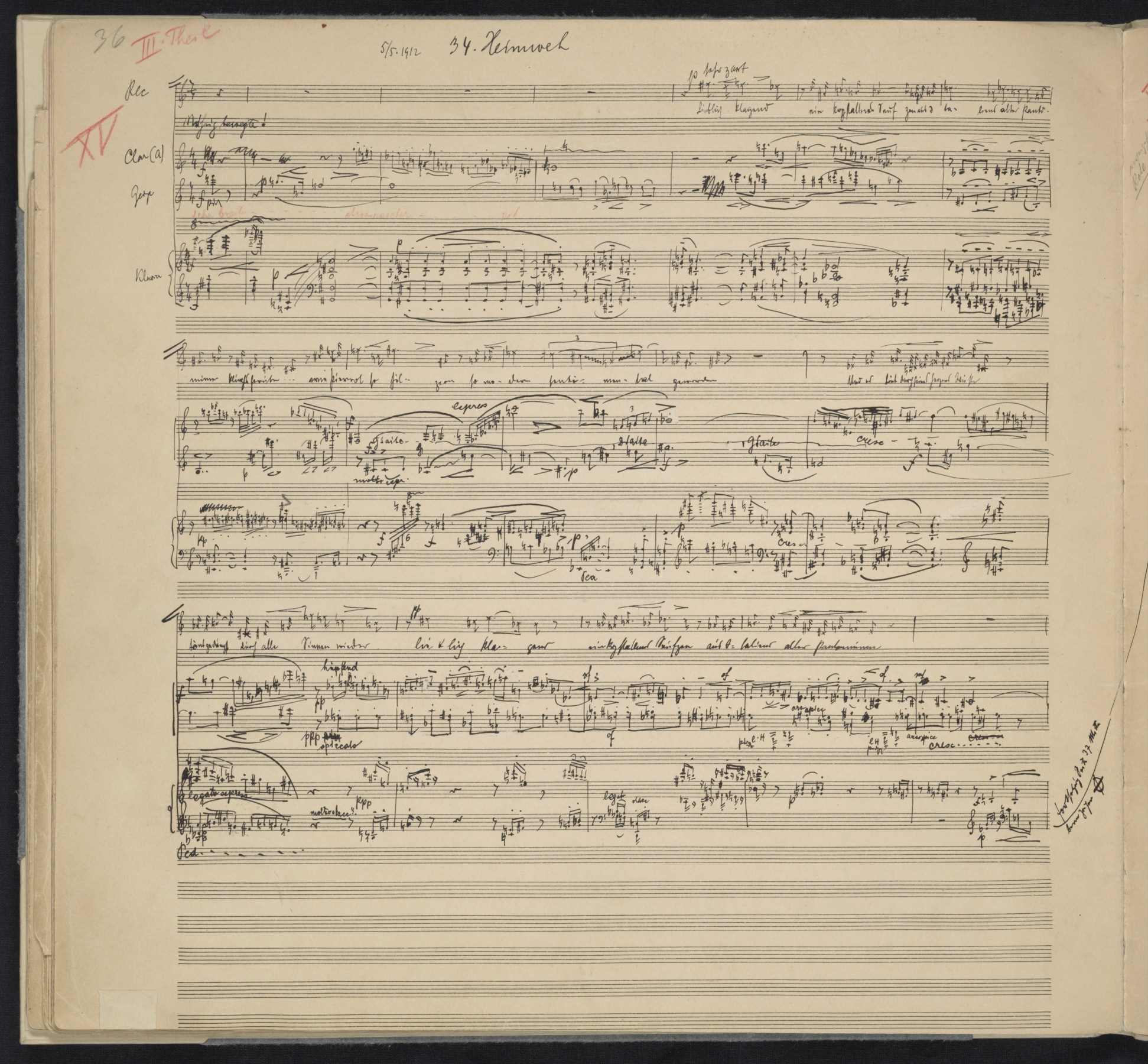

Schönbergs Autograph der Nr. 20 („Heimfahrt“) von Pierrot lunaire (Schönberg Center Wien)

It was exactly 150 years ago, on September 13, that Arnold Franz Walter Schoenberg was born in Vienna. Yet even from this distance in time, Schoenberg’s name continues to strike its own superstitious fear among those conditioned to reject his music even without listening to it.

Essay by Thomas May

Of Imagination All Compact

Celebrating Schoenberg’s Genius

Thomas May

It was exactly 150 years ago, on September 13, that Arnold Franz Walter Schoenberg was born in Vienna. (His birthday fell on a Sunday in 1874, though the triskaidekaphobia-stricken composer did die on Friday 13th nearly 77 years later.) Yet even from this distance in time, Schoenberg’s name continues to strike its own superstitious fear among those conditioned to reject his music even without listening to it.

This is at least partially the fallout of ideological polemics that unfolded over the course of the 20th century, along with persistent caricatures of Schoenberg as a coldly “cerebral” composer preoccupied with devising his own system for writing music—a system that, according to his detractors, banishes the pleasure principle. Yet pleasures abound in the two key works the Boulez Ensemble presents on this program celebrating Schoenberg’s legacy—including the pleasures of taking in novel tone color combinations (recall that the composer was a gifted painter as well) and intriguing theatrical experimentation.

The Chamber Symphony (known as “No. 1” since Schoenberg completed a second work of this title more than 30 years later) and Pierrot lunaire occupy positions on either side of the breakthrough into “free atonality”—the former, from 1906, already anticipating the dissolution of conventional tonality and the latter, composed six years later, arguably the best-known example of this brave new world. (Never a very helpful designation, the term “atonality” was disdained by Schoenberg himself, who preferred the neologism “pantonality”—rather than connote absence or negativity, it points to a vast expansion of possibilities, a synthesis rather than a privation.) During this extraordinary fertile creative period before World War I, Schoenberg avidly explored these possibilities, following where his creative intuition led him.

Hyperactive Musical Synapses

Of the Chamber Symphony, the composer later observed: “I believed I had now found my own personal style of composing … and that a way had been shown out of the perplexities in which we young composers had been involved.” Yet he soon found this assessment to be “as lovely a dream as it was a disappointing illusion.” The Chamber Symphony thus sets the stage for the even more radical breakthroughs of works like the Second String Quartet two years later. It is not “atonal” (Schoenberg anchors the piece in E major), but it relies on a harmonic language that is saturated with tonal ambiguity.

The Chamber Symphony has left its mark on generations of composers, from Schoenberg’s own students Berg and Webern to John Adams and beyond. Some hear this music as a last gasp of late-Romantic sensibility; some focus on its neoclassical, almost astringent sonorities and economy; for still others, the Chamber Symphony suggests Expressionist distortion or Cubist abstraction.

Calling for a chamber orchestra of 15 soloists, Schoenberg favors concision and compression, in sharp contrast to the maximalist tendency of late Romanticism (manifested in his own, still-to-be completed oratorio Gurre-Lieder).

The temporal dimension is likewise compressed: the abundance of a full-scale symphony is consolidated into about 20 minutes. Formally ingenious, the Chamber Symphony seamlessly incorporates the introduction and exposition expected from a first movement, a scherzo with trio, a slow movement, and a finale by way of reprise—all of which can at the same time be perceived as a single sonata movement with interludes bridging its main sections. The work’s most immediately arresting novelty, however, is apparent in its harmonic language and restless development of musical ideas. The interval of the fourth (both ascending and descending) and the whole-tone scale subvert conventional tonality with their ambiguous implications.

Schoenberg referred to the “centrifugal” tendencies of his thematic material. He fuses and recombines ideas in a series of polyphonic adventures and overlapping gestures. The Chamber Symphony conveys a sense of hyperactively firing musical synapses—as if Schoenberg were trying to portray the process of evolution itself. The effect is as exhausting as it is exhilarating—and even comic, in its way. In the final section, the themes from the first part are summoned back, but in reverse order. A final cadence in E major, almost violently conclusive, affirms with an ironic edge.

A Treasury of Paradoxes

“I believe I am approaching a new way of expression,” wrote Schoenberg in his diary on March 12, 1912. This was the day on which he began tackling Pierrot lunaire, an ancestor of contemporary performance art; he completed the score in a rush of inspiration in less than four months. Canonized as a revolutionary turning point of early Modernism, it remains an inexhaustibly fascinating achievement.

Schoenberg, who had returned to Berlin in 1911 after an earlier period there, was working his way through the uncharted territory of free atonality; the discipline and restraint of his twelve-tone method still lay in the future. The proximate impetus to write Pierrot lunaire came from the Vienna-born, Berlin-based actress Albertine Zehme, who also had a background in singing. (She had studied with Cosima Wagner.) Zehme, whose performances featured an exaggerated style of recitation with accompaniment—a variant of melodrama—felt the poems needed a bolder musical personality and commissioned new settings from Schoenberg.

The texts in question were Otto Erich Hartleben’s German translations of the Belgian poet Albert Giraud’s Pierrot lunaire, a collection of 50 poems informed by a Symbolist aesthetic, originally published in French in 1884. Giraud’s Pierrot is a moonstruck, jilted clown hearkening back to the Renaissance world of Italian commedia dell’arte—but reimagined as a symbol of the modern alienated artist. A revival of interest in the Pierrot figure was shared by writers, painters, and composers of the early 20th century, even inspiring the nascent genre of film—as in Charlie Chaplin’s Little Tramp. (The actor later became a friend of Schoenberg and his wife Gertrude during the composer’s Los Angeles years.)

Schoenberg selected 21 of Giraud’s poems and divided them into three groups, each comprising seven poems. The score’s title page underscores the significance of this grouping as “three times seven poems” and classifies the individual settings as “melodramas” rather than “songs.” Not by coincidence, Schoenberg published Pierrot lunaire as his Op. 21.

The composer creates a distinct atmosphere for each melodrama, while at the same time building a larger narrative structure in three parts. Pierrot is initially encountered in the ecstasy of inspiration: the clown’s obsession with his beloved Columbine is mirrored by that with his own image. The atmosphere in Part One (Nos. 1–7) becomes increasingly sickly and, eventually, “loony.” Part Two (Nos. 8–14) begins with a grotesque night of sacrilege and madness and reaches a climax when the hallucinating Pierrot is decapitated by the moon. During the course of Part Three (Nos. 15–21), the macabre, oppressive mood at last begins to lighten as Pierrot makes his way back to his native Italy and to memories of the past.

There were precedents for the exaggerated speaking/half-singing vocal technique known as Sprechstimme (literally, “speaking voice”), a signature of Pierrot lunaire, such as the Berlin cabaret milieu with which Schoenberg was involved. In the score, he specifies that the notated vocal melody “is not intended to be sung [with a few exceptions]” but is to be transformed “into a speech melody, taking the prescribed pitches carefully into account.” Schoenberg adds: “The performer’s task here is at no time to derive the mood and character of the individual pieces from the meaning of the words but always solely from the music.”

Along with its use of Sprechstimme and free atonality, Pierrot lunaire is celebrated for its unusual chamber formation and resulting sound world. This so-called “Pierrot ensemble”—a quintet of flute/piccolo, clarinet/bass clarinet, violin/viola, cello, and piano—allows for multiple permutations and combinations of timbre, including the interplay with the singer, that change from number to number—and even within numbers. Schoenberg’s genius extends beyond harmony and the development of musical motifs and includes his manipulation of texture and color to evoke Giraud’s phantasmagorical, macabre imagery with almost cinematic detail.

The poems each comprise 13 lines: two quatrains followed by a third stanza of five lines. The first two lines are repeated in lines seven and eight, and line one returns as the last line. Much as he does with timbre, Schoenberg continually varies the musical genre, technique, or form from one piece to the next, in contrast to the stable form of the poetic text: waltz (Nos. 2 and 5), passacaglia (No. 8), opera buffa (No. 10), patter song (No. 12, which suggests a kind of atonal rap), minuet (No. 16), concerto (No. 19), barcarolle (No. 20), and lied (No. 21). In No. 18, he superimposes two fugues and a canon. Motivic cross-references are woven throughout the score—most notably, the seven-note figure heard at the outset (another of Pierrot’s magic numbers). This “Pierrot motif” pops up in numerous variants.

A treasury of paradoxes, Pierrot lunaire is enriched by its multilayered ambiguity. For the world premiere—which took place after 40 (!) rehearsals on October 16, 1912 at the Choralionsaal near Potsdamer Platz—Albertine Zehme performed the role of the reciter costumed as an androgynous Pierrot, with the players hidden behind scrims. What Schoenberg created exists between speech and song, comedy and tragedy, irony and wonder, tradition and the avant-garde.

Thomas May is a writer, critic, educator, and translator whose work appears in The New York Times, Gramophone, and many other publications. The English-language editor for the Lucerne Festival, he also writes program notes for the Ojai Festival in California.

Zubin Mehta

Musikalische Leitung

Zubin Mehta wurde 1936 in Bombay (Mumbai) geboren und erhielt ersten Musikunterricht von seinem Vater. Ab 1954 studierte er Dirigieren bei Hans Swarowsky in Wien; 1958 gelang ihm mit dem Gewinn des ersten Preises bei der Liverpool Conducting Competition der internationale Durchbruch. Kurz darauf gab er Debüts bei den Wiener und Berliner Philharmonikern sowie beim Israel Philharmonic Orchestra, dem er ab 1969 als musikalischer Berater, von 1981 bis 2019 als musikalischer Leiter und seitdem als Music Director Emeritus eng verbunden ist. Darüber hinaus wirkte er als Chefdirigent des Montréal Symphony Orchestra (1961–1967), des Los Angeles Philharmonic (1962–1978) und des New York Philharmonic (1978–1991). Seit seinem Operndebüt 1963 in Montréal dirigierte er an allen wichtigen Bühnen der Welt, darunter die Metropolitan Opera in New York, die Wiener Staatsoper, die Mailänder Scala, die Staatsoper Unter den Linden in Berlin, das Royal Opera House Covent Garden und die Bayerische Staatsoper, die er von 1998 bis 2006 als Generalmusikdirektor leitete. Zubin Mehta wurde mit zahlreichen Auszeichnungen geehrt, darunter das Bundesverdienstkreuz, der Nikisch-Ring (der ihm von Karl Böhm vererbt wurde) und der japanische Praemium Imperiale. Er ist Ehrenmitglied der Wiener und der Bayerischen Staatsoper sowie der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien. Im Dezember 2021 wurde der neu eröffnete Konzertsaal des Maggio Musicale in Florenz nach ihm benannt.

September 2024

Mojca Erdmann

Sprechstimme

Die in Hamburg geborene Sopranistin Mojca Erdmann ist sowohl auf der Opernbühne wie auf dem Konzertpodium für ihr außerordentlich vielseitiges Repertoire bekannt, das vom Barock über Mozart bis zur zeitgenössischen Musik reicht. Sie gastierte an den Staatsopern von München, Hamburg und Berlin, im Festspielhaus Baden-Baden, im Theater an der Wien, an der Mailänder Scala, dem Teatre del Liceu in Barcelona und der Metropolitan Opera in New York sowie bei den Festspielen in Salzburg und Aix-en-Provence. Dabei stand sie u.a. als Mozarts Susanna, Despina und Zerlina, Beethovens Marzelline, Wagners Waldvogel, Strauss’ Sophie und Zelmira in Haydns Armida auf der Bühne. Große Erfolge feierte sie in der Titelpartie von Bergs Lulu. Zuletzt debütierte sie als Vitellia in La clemenza di Tito in Kopenhagen und als Donna Clara in Zemlinsky’s Der Zwerg an der Ópera de Tenerife. Als gefragte Interpretin der Musik unserer Zeit wirkte sie u.a. an den Uraufführungen von Wolfgang Rihms Dionysos, Rodion Schtschedrins Kleopatra und die Schlange, Toshio Hosokawas Stilles Meer, Miroslav Srnkas South Pole sowie in den Berliner Neufassungen von Jörg Widmanns Babylon und Luca Francesconis Quartett mit. Als Konzertsängerin gastiert Mojca Erdmann in ganz Europa, Südkorea und Japan. Zu ihren künstlerischen Partnern zählen dabei Dirigenten wie Daniel Barenboim, Sir Simon Rattle, Fabio Luisi, Kent Nagano, Christoph Eschenbach, Zubin Mehta und Nikolaus Harnoncourt. Als Liedinterpretin arbeitet sie regelmäßig mit Malcolm Martineau zusammen. Im Pierre Boulez Saal war sie mit Werken von Schubert, Schönberg und George Crumb zu erleben; im Dezember kehrt sie für ein Konzert mit dem Streichquartett der Staatskapelle Berlin zurück.

September 2024

Boulez Ensemble

Das von Daniel Barenboim gegründete Boulez Ensemble hat seine künstlerische Heimat im Pierre Boulez Saal in der Barenboim-Said Akademie. Hier trat das Ensemble anlässlich des Richtfestes des Gebäudes im Juni 2015 erstmals öffentlich auf. Das internationale Debüt folgte im Januar 2017 im Rahmen einer Gedenkveranstaltung für Pierre Boulez in der Zankel Hall an der Carnegie Hall in New York. Seit der Eröffnung des Pierre Boulez Saals im März 2017 war das Ensemble hier gemeinsam mit Künstler:innen wie Thomas Guggeis, Oksana Lyniv, Zubin Mehta, Sir Antonio Pappano, Matthias Pintscher, Sir Simon Rattle, François-Xavier Roth, Lahav Shani, Giedrė Šlekytė, Jörg Widmann, Emmanuel Pahud, Mojca Erdmann, Christiane Karg, Magdalena Kožená und vielen anderen zu erleben. Als wandlungsfähiger Klangkörper ohne feste Besetzung besteht das Boulez Ensemble hauptsächlich aus Musiker:innen der Staatskapelle Berlin und des West-Eastern Divan Orchestra sowie Lehrenden und Studierenden der Barenboim-Said Akademie und internationalen Gastkünstler:innen. Seine künstlerische Identität gewinnt das Ensemble aus seinen Konzertprogrammen, die Repertoire der Klassik und Romantik, Meisterwerke des 20. Jahrhunderts und Musik unserer Zeit miteinander kombinieren und gleichzeitig kleiner besetzte Kompositionen großformatigen Kammermusikwerken gegenüberstellen. Einen wichtigen Schwerpunkt bilden dabei das Schaffen von Pierre Boulez und die Uraufführung von Auftragswerken; in den vergangenen Jahren waren neue Kompositionen von Benjamin Attahir, Johannes Boris Borowski, Luca Francesconi, Vladimir Genin, Matthias Pintscher, Aribert Reimann, Kareem Roustom, Vladimir Tarnopolski und Jörg Widmann zu hören. Das Ergebnis dieser Programmgestaltung ist ein klingendes Kaleidoskop der Stile, in dem das Neben- und Miteinander unterschiedlicher Werke neue Hörperspektiven eröffnet. Dieser Geist der musikalischen Entdeckungsfreude und des künstlerischen Dialogs geht direkt auf die Inspiration des Namensgebers Pierre Boulez zurück.

September 2024